Il Racconto, Cinque marzo 1861

di Lucio Sandon

La brace del sigaro sprizzava scintille, mentre il soldato ne aspirava il fumo con evidente piacere, illuminando così a tratti il suo bel volto bruciacchiato dal sole. L’uomo, alto e robusto, dai capelli e baffi rossicci, aveva fermato il cavallo nel punto più in ombra del vicolo, per ripararsi dai raggi del primo pomeriggio palermitano. Il sole di quell’isola, benché si fosse solo all’inizio di marzo, picchiava troppo forte per la sua delicata e lentigginosa carnagione britannica.

Era un militare di carriera, si vedeva da lontano. Si poteva già intuirlo da come indossava con eleganza naturale un’uniforme rossa e blu che pur non essendo quella del suo vero reparto, lo distingueva come appartenente a quella particolarissima spedizione. Secondo il suo sopraffino gusto inglese, però, quei pantaloni blu con la casacca rossa erano volgari e non vestivano bene il suo corpo robusto, ma bene proporzionato.

Dopo un ultimo tiro al sigaro, lo spense schiacciandolo, sul corno di rame della sella. Si inoltrò poi con la massima calma nel piccolo slargo che si apre dietro al Castello a mare, tra il dedalo dei palazzi alle spalle del porto.

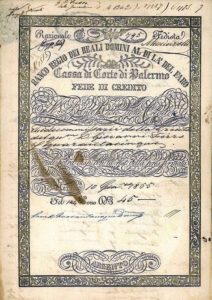

La sede centrale del Banco Regio dei Reali Domìni al di là del Faro si stagliava massiccia, bianca e marrone nella luce abbagliante del giorno: il palazzo, con le sue finestre e il portone, chiusi da pesanti inferriate, era stato in precedenza la sede del Banco di Santa Rosalia, e ne portava ancora il nome inciso sopra l’architrave dell’ingresso principale.

Il colonnello John William Dunne, era ritto in sella al morello sanfratellano che era stato in servizio fino qualche giorno prima nella cavalleria borbonica: probabilmente il suo vecchio padrone era morto o era fuggito a piedi, lasciando lo splendido animale a disposizione dei garibaldini.

Il cavaliere continuava masticare con soddisfazione il sottile sigaro spento di produzione locale, stringendolo tra gli incisivi leggermente distanziati tra loro, mentre un lieve sorriso gli attraversava il volto. La piazzetta, nonostante l’ora, era ancora assolutamente deserta: i gendarmi a guardia dell’edificio se n’erano andati via il giorno prima, insieme alle truppe del generale Lanza, e ormai nemmeno i monelli palermitani avevano voglia di giocare in quello spazio abbandonato.

La banca centrale del regno era al momento presidiata solo dal direttore e da alcuni dei più fedeli e coraggiosi funzionari: tutti gli altri impiegati e funzionari avevano evitato di presentarsi al lavoro, indecisi se schierarsi con le truppe di invasione o con la dinastia regnante, in verità mai troppo amata per vari motivi in quella città.

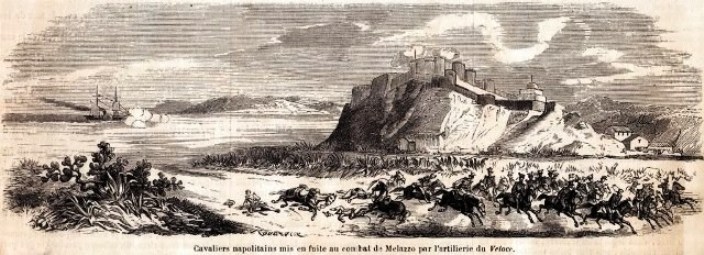

Ferdinando Lanza, il plenipotenziario militare del re Borbone, dopo anni di malgoverno, di furti clamorosi e di sanguinose repressioni, aveva recitato talmente bene il suo ruolo di traditore che era riuscito a far capitolare la sua guarnigione forte di oltre ventiquattromila militari bene armati e addestrati, di fronte al migliaio di dilettanti male armati e peggio addestrati in camicia rossa.

Lanza peraltro aveva appena ripreso il comando delle truppe borboniche e aveva anche da poco accettato proprio da Dunne, una fede di credito di quattordicimila ducati per il suo tradimento.

L’obeso generale non immaginava certo che di quel denaro sporco di sangue non avrebbe mai incassato nemmeno un centesimo.

Il colonnello Dunne, perfettamente a suo agio nell’ uniforme da garibaldino, attendeva con la massima tranquillità il ritorno degli altri inglesi, e intanto si guardava intorno, rilassato e fresco come un branzino appena pescato. Lui era rimasto di guardia all’esterno dell’edificio semplicemente per accertarsi che nessuno venisse a disturbare il delicato lavoro che i suoi compatrioti stavano portando a termine all’interno della banca centrale di quella porzione di regno appena conquistata, e nell’attesa si godeva la gradevole temperatura di quel finale d’inverno siculo, insieme al fumo del suo sigaro.

Il colonnello Dunne, perfettamente a suo agio nell’ uniforme da garibaldino, attendeva con la massima tranquillità il ritorno degli altri inglesi, e intanto si guardava intorno, rilassato e fresco come un branzino appena pescato. Lui era rimasto di guardia all’esterno dell’edificio semplicemente per accertarsi che nessuno venisse a disturbare il delicato lavoro che i suoi compatrioti stavano portando a termine all’interno della banca centrale di quella porzione di regno appena conquistata, e nell’attesa si godeva la gradevole temperatura di quel finale d’inverno siculo, insieme al fumo del suo sigaro.

Tecnicamente quella in corso non poteva in alcun modo essere definita una rapina, in quanto i suoi commilitoni Spicer, Brooke e Whitehead Peard, erano muniti di una valida ricevuta, che avrebbero presto consegnato allo stupefatto direttore generale dell’istituto bancario, al termine del prelievo se pur forzoso.

I militari inglesi, tutti in regolamentare camicia rossa con tanto di kepì schiacciato in testa provvisto di nappe dorate, si erano presentati allo sportello giusto all’ora di pranzo, prima della chiusura pomeridiana della banca. Erano quindi discesi a passo veloce nel caveau di palazzo Branciforte imbracciando con finta noncuranza i loro fucili Snider-Enfield a canna rigata di ultimo modello, che erano stati loro appositamente forniti dall’Intelligence Service del ministero della guerra Britannico.

I garibaldini britannici peraltro, conoscevano perfettamente la disposizione dei locali, avendone studiato accuratamente le mappe messe a loro disposizione proprio dal generale Lanza.

L’enorme cassaforte, il cui peso aveva nei mesi addietro provocato problemi di staticità all’intero edificio, tanto da rendere indispensabili dei poderosi lavori di consolidamento, venne immediatamente aperta dai dirigenti del Banco, spaventati e ammutoliti di fronte a quei militari stranieri, armati di fucili e dai modi cortesi, che si esprimevano con poche ma chiarissime frasi in italiano.

I lingotti d’oro, portati al piano superiore dai più robusti funzionari alacremente aiutati dai nuovi venuti, vennero ordinatamente stipati in piccole casse di legno, e caricati su di un carro che era stato appositamente fatto entrare nel cortile interno dell’istituto.

Una volta terminato il carico, i soldati in camicia rossa salutarono molto educatamente, e si allontanarono senza fretta. Il direttore, dopo aver salutato e osservato con tutto il rispetto dovuto i garibaldini della brigata britannica allontanarsi per i vicoli del porto, se ne rimase chiuso nel suo ufficio per diverse ore, a rigirare tra le mani tremanti il foglietto che gli aveva consegnato uno smilzo ex sottufficiale dei fanti della marina di sua maestà.

La ricevuta, oltre ai lingotti d’oro di pertinenza dell’erario borbonico, comprendeva anche una somma in denaro contante: erano duemilioniottocentosessantaquattromilaottocentouno ducati e ventisei centesimi. Una quantità di denaro enorme, sufficiente da sola a finanziare uno stato in guerra, anche se il valore del metallo prezioso superava di almeno cinque volte tale cifra*.

Sul foglio formato protocollo, George Sinclair Smith aveva vergato in bella calligrafia, di suo pugno e in perfetto italiano, poche parole di specifica:

Per spese di guerra

Anche se la firma in calce alla ricevuta era proprio quella del comandante supremo della fortunata spedizione:

Giuseppe Garibaldi.

Nel frattempo, mentre il direttore, ancora attonito per l’accaduto si disperava, stropicciandosi tra le mani l’inutile foglietto, il carro trainato da una coppia di muli aveva percorso il breve tragitto che portava dal palazzo ai moli del porto, e il prezioso carico camuffato nelle anonime casse di legno era già in procinto di essere caricato nelle capienti stive dell’Ercole. La prima nave a vapore costruita nel Regio Arsenale Militare di Castellammare di Stabia era già pronta alla partenza.

Da poco confiscata da Garibaldi per le sue truppe, era modernissima e munita di due grosse ruote motrici di legno esterne allo scafo, un sistema che l’avrebbe fatta velocemente muovere in direzione di Genova, anche in assenza di vento.

Le aquile aragonesi che da secoli montavano la guardia sui bastioni di Porta Felice, osservavano impassibili tutta la scena. I rapaci occhi di marmo delle statue avevano seguito con attenzione tutti i movimenti dei carri e avrebbero potuto testimoniare della ferita inferta alla città, ma i loro becchi adunchi anche quel giorno, sarebbero rimasti chiusi e serrati. Per sempre.

Come sempre.

Invece, l’intendente generale della spedizione dei Mille, che dal ponte del piroscafo Ercole, e similmente alle aquile spagnole seguiva con attenzione i movimenti dei militari inglesi, aveva il suo viso atteggiato a un’espressione molto più benevola, mentre si sporgeva dal parabordo della nave ancora attraccata al molo.

Lo stradone alberato che conduceva al porto e la spianata di marmo prospicente il mare, erano intasati dal solito viavai di carri da trasporto i cui conducenti si scambiavano grevi battute in dialetto, mentre folate di libeccio sollevavano le ampie gonne delle signore di passaggio.

Solo pochissimi metri più in là, la nave al comando dell’ammiraglio Mundy, il vascello a due ponti di Sua maestà britannica Hannibal, beccheggiava pacifico, mentre i suoi 74 cannoni erano puntati con indifferenza verso la città.

Il colonnello Ippolito Nievo apparteneva allo stesso corpo di spedizione del suo pari grado Dunne.

A lui era stato spiegato che le pesanti casse ammonticchiate sulla banchina e in procinto di essere caricate sull’Ercole, contenevano barre di ottone che sarebbero dovute essere scaricate allo spolettificio di Torre Annunziata, poco a sud di Napoli e sarebbero servite per la produzione di proiettili di grosso calibro, destinati all’artiglieria sabauda. Per assicurare la massima segretezza a tale delicato trasporto, ed evitare eventuali sabotaggi, le casse sarebbero state scaricate non direttamente nel porto della cittadina vesuviana, ma qualche miglio prima: le coordinate erano segnate nel registro di bordo.

Un gozzo da carico avrebbe affiancato il bastimento al largo di Sorrento e il trasbordo sarebbe avvenuto a cura esclusiva dei garibaldini inglesi.

Il giovane ufficiale padovano, messo lì da Garibaldi in persona, quella spiegazione puzzava leggermente di imbroglio, ma lui non aveva nessuna intenzione di intervenire subito. Tempo al tempo: una volta risolti i problemi più impellenti, avrebbe preso in considerazione anche gli sporchi traffici di quei strani commilitoni britannici.

Nessuno di loro naturalmente, si era comunque scomodato a dirgli che occultate tra le altre casse caricate ve n’erano quattro molto particolari. Non contenevano infatti né ottone, né tantomeno oro o monete, ma soltanto dei grossi candelotti di cartone pressato ripieni di segatura miscelata a nitroglicerina, un nuovo sistema per renderla più stabile.

Si trattava dell’invenzione di un giovane chimico svedese, che l’avrebbe brevettata, arricchendosi, solo qualche anno più tardi: lui la chiamava “Dynamite” e per il momento non l’aveva ancora sperimentata su larga scala.

A quello ci avrebbero pensato gli specialisti artiglieri inglesi: Hugh Forbes e John William Dunne erano lì proprio per quello.

Dopo aver lasciato il ponte dell’Ercole, Nievo scese verso la parte della nave riservata agli alloggi, ripensando ai grossi problemi che gli restavano da risolvere prima dello sbarco a Genova. Nella cabina privata del giovane ufficiale e letterato, erano stipati i grossi faldoni dei resoconti che riguardavano i finanziamenti e le spese relative alla spedizione militare, della quale lui era uno dei comandanti.

Nievo non era affatto uno stupido come sembravano credere gli inglesi. In quel momento sembrava semplicemente assorto nei suoi pensieri, invece li osservava, appoggiato al parabordo delle scale che portavano alla stiva, scrostato e impregnato di sale marino.

Nascosto ai loro sguardi indiscreti, ne valutava gli sforzi che facevano per apparire indifferenti, mentre controllavano che le loro strane casse a cui sembravano tenere così tanto venissero sistemate per bene nelle stive.

Contemporaneamente, il conte Ippolito già pensava sia al momento in cui sarebbe andato personalmente a controllare quelle misteriose casse, sia a quanto avrebbe scritto nella sua relazione al parlamento piemontese.

La spedizione dei “Mille” era partita già dall’inizio sotto quella che avrebbe potuto sembrare semplicemente una gentile protezione da parte delle navi britanniche verso i propri compatrioti.

Infatti tra le sue fila erano presenti numerose Camicie Rosse che si erano “spontaneamente” arruolate negli appositi uffici di Arundel Street, a Londra. Alla fine, tanto fu il successo dell’arruolamento che, per poterli caricare tutti fu necessario far intervenire un’altra nave, l’Emperor soltanto per riuscire a prendere a bordo le brigate garibaldine britanniche, le quali a quel punto avevano superato a loro volta i mille volontari.

La spedizione formalmente comandata da Garibaldi, sbarcò a Marsala invece che a Palermo, e non certo perché quella fosse la prima terra a vedersi all’orizzonte dalle navi garibaldine: basta osservare una cartina geografica per rendersene conto.

Ai garibaldini italiani nulla era stato spiegato, ma il colonnello Nievo lo aveva già cominciato a capire, e a scriverlo nei suoi registri.

Meno di un anno prima, l’undici maggio, oltre che per evitare le cannonate dei borbonici, le navi Piemonte, Lombardo e le altre, avevano aggirato mezza costa siciliana, principalmente per proteggere i grossi interessi delle compagnie inglesi che coltivavano estesi vigneti e ne commerciavano il prelibato vino liquoroso.

Le navi da guerra inglesi Argus e Intrepid alla fonda nel porto di Marsala, attendevano già l’arrivo della piccola flotta garibaldina, che attraccò senza difficoltà ai moli della cittadina siciliana, proprio di fronte al consolato inglese, dove si trovavano anche le sedi delle due principali compagnie vinicole locali: la Woodhouse e la Ingham & Whitaker.

Quel giorno di marzo, comunque gli inglesi avevano personalmente caricato tutte le loro casse nelle stive dell’Ercole mettendo in tale delicato lavoro tutta la flemma caratteristica della loro albionica natura e l’attenzione dovuta alla natura della merce da maneggiare. Poi, visto che il pomeriggio andava ormai spegnendosi in un tramonto di fuoco, i sei amici andarono a far baldoria nelle taverne che rumoreggiavano nei vicoli alle spalle dei moli.

Il colonnello Nievo e i suoi fedeli ufficiali passarono invece la notte a bordo dell’Ercole, rifacendo per l’ennesima volta le somme e i calcoli che i contabili di Torino avrebbero a loro volta controllato minuziosamente.

Il vapore partì con la massima calma la mattina dopo, mentre il libeccio aveva già cominciato a spazzare le onde del basso Tirreno.

*Per grossa approssimazione, un ducato al giorno d’oggi dovrebbe valere intorno ai 100 euro.

Lo scrittore Lucio Sandon è nato a Padova nel 1956. Trasferitosi a Napoli da bambino, si è laureato in Medicina Veterinaria alla Federico II. Appassionato di botanica, dipinge, produce olio d’oliva e vino, per uso famigliare.

Altri racconti di Lucio Sandon:

- Guerra Umanitaria https://wp.me/p60RNT-44f

- Gabbiano https://wp.me/p60RNT-3Nf

- Languedoc https://wp.me/p60RNT-3KU

- San Gennaro Blues https://wp.me/p60RNT-3H6

- Fantasmi https://wp.me/p60RNT-3Fu

- Scirocco https://wp.me/p60RNT-3Bv

- Leopoldo https://wp.me/p60RNT-3z6

- Miseno https://wp.me/p60RNT-3wT

- Il conte Gaetano https://wp.me/p60RNT-3uj

- Leopardi https://wp.me/p60RNT-3sp

- Granatello https://wp.me/p60RNT-3pP

- Villa del bue https://wp.me/p60RNT-3mU