Memorie – VI parte

Certo di fare cosa gradita, LoSpeakersCorner.eu pubblica a puntate le memorie dii guerra del preside Sante Grillo, che durante il secondo conflitto mondiale, nel 1943, era Sottotenente del 454° Nucleo Antiparacadutisti di stanza a Scicli, Ragusa.

Dedico questa mia piccola fatica ai miei cari lettori. Pochissimi, per la verità, ma non per questo meno cari e a … coloro che sono oggetto del mio affetto anche se non non tutti, oggi, possono percepirne il calore in questa nostra dimensione terrena.

Sante Grillo

Il bombardamento di Malta continua

Il bombardamento di Malta si protrasse per tutto il mese di aprile e proseguì anche per molta parte del mese di maggio. Sembrava che la difesa contraerea dell’isola si affievolisse sempre di più ma ad un certo momento le incursioni si fecero più rade e la testimonianza luminosa dei riverberi degli incendi diminuì fino al punto di estinguersi completamente.

Le cose in Africa settentrionale, così come dicevano i bollettini di guerra, andavano nel complesso abbastanza bene: qualche arretramento, qualche riconquista e successiva stabilizzazione. Andavano maluccio i rifornimenti e certe soste erano obbligate dalla mancanza di benzina.

Infatti i nostri convogli stentavano a portare a destinazione truppe, carri, benzina e rifornimenti di ogni genere. Sembrava che i bombardamenti su Malta fossero suggeriti dalla necessità di neutralizzare la base di partenza di tutti quei mezzi che impedivano l’arrivo in Libia dei nostri rifornimenti a mezzo dei convogli navali.

Con i bombardamenti dell’isola di Malta e quindi con la sua neutralizzazione le nostre navi cominciavano a camminare più spedite e più sicure, ma quando non si sentirono più i tuoni ed i fragori dei grandi scoppi la logica dei nostri ragionamenti cominciò a vacillare ed invece si moltiplicarono gli interrogativi.

Erano o non erano utili i bombardamenti? Le cose andavano sempre bene? C’era qualcosa che non andava che noi non capivamo e che non potevamo capire?

Eravamo in uno stato di nervosismo e di allerta che sembrava non avesse fondamento se non nelle nostre preoccupazioni, non si sapeva bene quanto fondate.

In una notte di grande plenilunio fu dato l’allarme a tutta la zona: tutti i reparti furono bloccati nelle loro sedi ma pronte ad intervenire sul territorio. Non si seppero i particolari, ma il mattino successivo, cessato l’allarme, fui chiamato al comando di reggimento per redigere un rapporto di cui mi furono dati i particolari.

Venni a conoscere così la motivazione: su un gommone erano sbarcati sulla spiaggia tre ufficiali della marina inglese ed erano stati immediatamente catturati. La relazione, quasi stenografica, partì subito per i comandi superiori mentre gli ufficiali furono condotti al Comando di Reggimento. Non risposero a nessuna delle domande loro rivolte per cui rimase sempre un mistero se provenivano da una imbarcazione militare affondata, se facevano parte di un commando con precisi obiettivi di incursione o di informazione sul nostro territorio.

Mi sembrarono molto ben puliti per essere dei naufraghi e per contro erano abbastanza soddisfatti e dal loro atteggiamento anche molto altezzosi. Ripetevano come una litania i loro nomi e cognomi ed i loro numeri di matricola, almeno così a me parve per una sequela di parole che sembravano più una enumerazione che un discorso con significato compiuto: io non capivo neppure una parola di inglese.

Non erano armati e la cosa non era normale per degli ufficiali e non avevano neppure una carta topografica che facesse pensare a degli obiettivi che dovessero raggiungere. Nella perquisizione furono sequestrati loro dei fazzoletti con sopra stampata la carta geografica della Sicilia.

Quel che facevano capire e frequentemente ripetevano era la frase «Italia presto caput». Sembrava che non capissero affatto la lingua italiana ma io ero convinto che fingessero in considerazione del fatto che in genere tutti gli ufficiali di Marina conoscevano molte lingue ed anche molto bene. Inoltre stavano molto attenti quando noi italiani parlavamo intorno a loro facendo con estrema faciloneria tutte le considerazioni che ci venivano in mente, anche quelle che avrebbero potuto far loro comodo.

Furono per contro rifocillati convenientemente e invitati a riposarsi su comode poltrone. Si discusse, e questa volta in disparte, lontano dalle loro orecchie, della sorveglianza, che opportunamente per degli ufficiali doveva essere eseguita da ufficiali.

Io, onestamente, ignorando quello che avevano in mente e quali fossero i loro disegni, almeno prima dello sbarco, e per evitare qualunque sorpresa li avrei fatti sorvegliare da alcuni militari anche ben armati e pronti ad ogni evenienza, ma gli ordini erano ordini e così toccò a me fare il primo lunghissimo turno che feci con grandissimo scrupolo: erano dei nemici e la loro spavalderia non mi piaceva affatto.

Rimasi tutto il tempo con gli occhi sbarrati e con la pistola in pugno pronta a sparare, con la sicura tolta e con il colpo in canna. Non avevo alcun desiderio di colloquiare ma neppure loro mostrarono di averne anche perché si addormentarono presto pur nelle loro scomode posizioni.

No, non ero affatto sicuro delle loro buone intenzioni: erano dei nemici e questo bastava perché li guardassi in cagnesco senza un minimo di comprensione. Le loro famiglie? L’avevo anch’io. La loro vita ? Non si confaceva affatto con la mia, in un certo senso valeva più della loro e personalmente non ero andato a scomodarli fin dentro la loro casa.

Era un ragionamento semplicistico, non valido, oggi lo so, ma allora ed in quel momento i miei pensieri erano quelli.

Il giorno successivo giunsero al comando di Reggimento degli ufficiali tedeschi per prelevare i prigionieri. Al comando nacque un po’ di confusione: nessuno parlava la lingua tedesca dopo che l’ufficiale che la conosceva e di cui ho raccontato prima, non si era comportato bene ed era stato rinviato in servizio sulla spiaggia. D’altra parte nessuno degli ufficiali tedeschi giunti al presidio sapeva parlare la lingua italiana.

Io, per altro non avevo fatto sapere che conoscevo il tedesco un po‘ per timidezza, un po’ perché non mi ritenevo abbastanza sicuro, molto perché non c’era mai stata l’occasione di mettermi in evidenza. L’unica occasione che si era presentata fu quando l’aviatore tedesco fu portato in salvo e, guarda caso, colui che lo fece mostrò di essere abbastanza in gamba per colloquiare nelle due lingue.

Fu dunque il caso che mi dette l’occasione: ero anch’io al comando quando notai che il colonnello era nervosissimo perché non capiva il motivo della visita dei tedeschi né sapeva che cosa rispondere. Fu dunque molto naturale per me radurre al colonnello le richieste fatte e quindi trasmettere quanto il colonnello stesso volle far sapere.

In effetti volevano in consegna gli inglesi e per questo avevano dei documenti firmati dai comandi superiori italiani insieme a quelli tedeschi. Il tutto era chiaramente indicato e scritto in lingua tedesca per cui a me fu molto più facile leggere e tradurre. Il perché è facile dedurlo dal fatto che il mio studio e la mia pratica si era soffermata più sulla lingua scritta e meno sulla lingua parlata.

La soddisfazione fu grande da ambedue le parti e presto si giunse alla consegna dei prigionieri che interessavano moltissimo ai tedeschi che certamente avevano più mezzi di noi e meno umanità per farli parlare.

Finalmente partirono e li seguì una scorta dell’esercito su due lunghi mezzi per il trasporto truppa. Tutto finì nel miglior modo possibile meno che per me, perché dovetti dare mille spiegazioni sul non aver fatto sapere prima la mia conoscenza del tedesco. Alla fine non ebbi degli elogi ma solo dei rimbrotti che però a me sembrarono affettuosi e mi fu possibile risalire un gradino più in alto nella stima e nel rispetto di tutti.

In effetti non avevo fatto altro che seguire una mia filosofia, tramandatami da mio padre: stava a me far conoscere i miei difetti prima che li scoprissero gli altri. Che questi ultimi avessero poi la possibilità di venire a saper delle mie “virtù” solo al momento opportuno e senza alcuna spinta da parte mia.

Comunque, a Scicli la vita trascorreva sempre uguale: piccole escursioni durante i giorni feriali, lunghe passeggiate, di domenica, sulla piazza della Chiesa Madre dove si raccoglievano quasi tutti i paesani vestiti a festa.

Gli ufficiali facevano la loro comparsa con le famiglie, che, potendo, li avevano seguiti. Ragazze molto poche. Venivano in paese per l’occasione domenicale anche le famiglie facoltose che si erano trasferite nelle ville di campagna, e dopo aver ascoltato la Messa andavano a consumare le suole delle scarpe in lunghissime oltre che noiosissime passeggiate sulla piazza.

Qualche incontro era possibile soltanto allora, tuttavia sempre restando nella propria cerchia: i paesani con i paesani, la noblesse con la noblesse, “l’esercito con l’esercito”.

Intanto anche in quelle occasioni ebbi modo di notare che la presenza dei militari a Scicli si assottigliava sempre di più. Insomma, voglio far intendere a me stesso che probabilmente nei piani di carattere militare, generalmente parlando, la zona dovesse essere ritenuta sempre meno importante.

In compenso cominciarono a sfrecciare sulle nostre teste e solo per qualche istante aerei inglesi e canadesi. Forse la zona era valutata molto meglio dai nostri nemici che però trovavano sempre più, in assenza di nostre difese contraeree, la facoltà di roteare sulle nostre teste con maggiore frequenza, essendo, credo, aumentata la facilità di essere presenti sul territorio.

Evidentemente Malta aveva ripreso positivamente il ruolo di sentinella del Mediterraneo dopo essersi scrollata dalle spalle l’infernale serie di bombardamenti italo-tedeschi. In quelle occasioni accadde che anche la radio di Malta facesse sentire meglio e più forte la sua voce. Di buon mattino era facile ascoltare una voce che si appellava ai comandanti dei nostri reparti perché rendessero sempre più facile l’imminenza di un amichevole incontro fra le nostre truppe e quelle della prossima invasione.

Noi, nei nostri commenti, arrivavamo persino a ridere ed a gongolarci tutte le volte che venivano fatti i nomi, i cognomi dei comandanti di compagnia, di battaglione e perfino di plotone dei reparti dislocati lungo tutta la fascia costiera. Insomma non perdemmo mai la nostra tranquillità finché, un giorno…

Sì, un giorno eravamo nell’ufficio del comando di reggimento in attesa che giungesse. Alcuni di noi sostavamo sul balcone quando improvvisamente un rombo di aerei, più forte del solito, ci costrinse ad alzare gli occhi al cielo: era una squadriglia di cacciabombardieri scintillanti al sole.

Ad un tratto uno di essi cominciò a sfarfallare: era il segnale che temevo e per il quale gridai che stavano bombardando. Non fui creduto al momento, ma quando cominciarono ad esplodere le prime bombe fu un fuggifuggi generale. Cercammo di raggiungere il seminterrato ma prima che potessimo percorrere la serie di stanze che ci dividevano dalle scale di marmo e successivamente al piano di sotto, il bombardamento finì.

Mi tolsi a fatica di dosso la persona che si era aggrappata alla mia divisa e che si era afflosciata sulle gambe e corsi giù per la strada con il preciso intento di raggiungere il mio reparto. Lo ritrovai raccolto, terribilmente stravolto ma senza nemmeno una perdita. Una fortuna, considerando il fatto che quella era stata la zona scelta come bersaglio degli aerei.

Ci consultammo brevemente per il successivo momento di azione mentre tutte le persone ed i civili in particolare cominciarono a sciamare per le vie in preda al terrore. In questo frangente un aereo da caccia a bassa quota cominciò un crudelissimo mitragliamento che fece una terrificante carneficina. Le vittime non si contavano più. I feriti, alcuni stesi per terra in un lago di sangue gridavano aiuto ,altri non potevano più farlo perché rimasero immobili ed i soccorritori, fra cui noi del Nucleo, non poterono che constatarne la morte.

Ai miei occhi una straordinaria e terribile immagine da monumento dei caduti: un gruppo di cinque soldati di cui due seduti e tre in piedi dietro ai primi ancora con le gavette in mano bianchi di polvere e soprattutto di morte erano stati colti così in una macabra foto di gruppo. Non avevano bisogno di aiuto, ormai, ma ne avevo bisogno io che per la prima volta mi ero trovato di fronte ad una morte che non riuscivo ad intendere, che mi sprofondava in una realtà che ancora non avevo conosciuto e che mi toglieva il respiro, mi spezzava l’anima, infrangeva in un attimo tutte le mie speranze.

Guardavo in viso gli altri e trovavo in loro l’espressione che immaginavo di avere io stesso. Vedevo incredulità, pensavano che forse non era giusto che ciò accadesse ed allo sbigottimento subentrava l’inizio di un terrore infinito. Che cosa succederà domani ? è questa la fine o l’inizio di una tragedia a cui non osavamo pensare?

E tutti noi, ciascuno di noi, soli in mezzo a tanti, soli con la propria sorte, soli con la propria tragedia che suonava a morte come le campane di una chiesa immensa, grande quanto il cielo, quanto l’universo.

Ognuno di noi era solo dinanzi allo specchio della realtà che in quel momento stavamo vivendo. E le nostre famiglie? La mia famiglia? Perché era tanto lontana? Perché si trovava al di là di un abisso che allora sembrava non dovesse mai colmarsi? Perché, insomma, mi trovavo là, in una situazione più che disperata, di fronte anche alla impossibilità di reagire, di fare cioè qualcosa che potesse almeno tirarmi fuori da quello che certamente mi avrebbe riservato il futuro?

Ma le sensazioni restano nitide e precise nei contorni e nelle sfaldature rese ancora più drammatiche dal terrore che ti suonava all’interno delle tue viscere come i colpi sordi di un martello che faceva pulsare i tuoi polsi, le tue tempie il tuo essere sperduto nella solitudine di una immensa marea umana che si muoveva nella tragedia di una guerra di cui sapevi ben poco, anzi non conoscevi affatto soprattutto nei suoi perché, nelle sue ragioni profonde e meno profonde.

Occorreva muoversi ed io mi mossi dapprima come un ubriaco poi, a poco a poco, un po’ più cosciente. Il mio reparto diede l’aiuto che tutti si aspettavano: una volta superato lo sbalordimento fu una corsa al soccorso di coloro che ne avevano bisogno. Ed erano tanti, tanti. Che tragedia!

Il reparto trovò successivamente ricovero in una grotta vicinissima al nostro posto di osservazione, a ridosso della collinetta che sovrastava la posizione di Scicli.

Per alcuni giorni ci fu possibile usufruire del punto di osservazione che ci eravamo creato per poter traguardare su tutto l’orizzonte ma poi venne l’ordine di lasciare libero il posto per potervi installare una mitragliera contraerea da 20 mm per la difesa del paese.

Ormai, così come la chiesa di Santa Chiara era stata derubata ma, comunque, non fu troppo tardi: passarono soltanto pochissimi giorni ed una pattuglia di caccia-bombardieri si fece viva ad altissima velocità. Avvertimmo subito il rombo dei motori in picchiata e poi una lunga sventagliata di mitraglia pesante e quindi una lunghissima fumata nera verso il basso.

Uno degli aerei, colpito, precipitò senza scampo: anche questa volta il Nucleo fu il primo a raggiungere l’apparecchio abbattuto e ci trovammo dinanzi ad una realtà sconvolgente: non lontano dall’apparecchio c’era il corpo del pilota che era appena riuscito ad evadere dalla carlinga ma che non era riuscito a far aprire il paracadute, quindi giaceva in modo innaturale schiacciato sul terreno, sfigurato dal tremendo impatto ed assolutamente irriconoscibile.

Un primo importante problema da risolvere fu quello di impedire alla folla che sopraggiungeva infuriata di raggiungere il corpo del pilota. Dovemmo opporci in modo brusco e forte a che qualcuno di loro potesse giungere a compiere un misfatto di inaudite proporzioni: non sarebbe stato un linciaggio ma una terribile profanazione.

Ormai la guerra con le sue terribili realtà era a noi vicinissima e cominciavamo ad avvertirne i gravi sintomi come di una febbre altissima che pervade senza respiro tutto il corpo e soprattutto la mente.

Il nostro esercito insieme con quello germanico cominciò ad arretrare definitivamente dalla Libia e “per meglio difendersi“ si arroccò in Tunisia invadendo un altro Stato.

È vero che avevamo perduto la nostra più apprezzata colonia, ma è anche vero che avevamo conquistato un altro paese dal quale avremmo certamente potuto difendere meglio le nostre posizioni.

Questa volta però non avremmo dovuto opporci soltanto alle armate di Montgomery ma anche a quelle americane che nel frattempo,sbarcate nel Marocco, andavano man mano attestandosi dalle parti dei confini tunisini.

Dalla Russia cominciavano a trapelare notizie per noi burrascose e le armate germaniche, fino a quel momento invincibili ed invitte, cercavano linee di difesa più ristrette e più vicine alle basi di rifornimento.

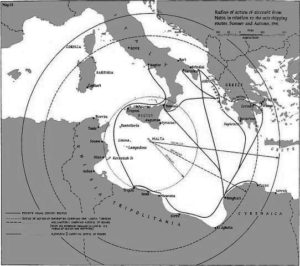

Si sapeva poco della nostra armata ,quella che avrebbe dovuto partecipare alla grande marcia trionfale su Mosca e quindi sugli Urali e sul mar Caspio. Guardando la carta geografica vedevi questa grande tenaglia che si stringeva da una parte dall’Egitto e poi sui paesi arabi del Medio Oriente, oltre la Turchia fino al Caucaso, e dall’altra, superata la barriera caucasica. fino alla zona montuosa dei Curdi.

Mi pare, attraverso i ricordi di scuola, che un sogno simile fosse vagheggiato da Alessandro il Macedone. C’era soltanto una piccola differenza: Alessandro lo realizzò sul serio e felicemente, noi, noi no.

(Fine sesta parte)

Articolo correlato: