Memorie – Volume primo

Certo di fare cosa gradita, LoSpeakersCorner.eu pubblica a puntate le memorie di guerra del preside Sante Grillo, che durante il secondo conflitto mondiale, nel 1943, era Sottotenente del 454° Nucleo Antiparacadutisti di stanza a Scicli, Ragusa.

Dedico questa mia piccola fatica ai miei cari lettori. Pochissimi, per la verità, ma non per questo meno cari e a … coloro che sono oggetto del mio affetto anche se non non tutti, oggi, possono percepirne il calore in questa nostra dimensione terrena.

Sante Grillo

Si va verso il Sud della Sicilia.

Un caporale dell’ufficio mi informò che l’aiutante maggiore desiderava parlarmi: la cosa mi sembrò strana dal momento che, di solito, mi chiamava personalmente usando il telefono interno. Infatti da qualche mese ero stato assegnato all’ufficio matricola ufficiali in sostituzione di un impiegato che nel frattempo si era ammalato. Incarico che mi era piaciuto moltissimo , tanto che quasi subito mi impadronii della situazione ed ero riuscito a rendermi quasi indispensabile. In ogni modo lasciai tutte le carte sulla mia scrivania e salii al piano superiore per sentire che cosa volesse.

Quando entrai vidi che ero stato preceduto da un certo numero di ufficiali che confabulavano fra di loro. Erano in tutto sei: due tenenti e quattro sottotenenti; io ero il quinto dei sottotenenti. C’era un po’ di sorpresa nel viso di tutti: evidentemente nessuno, come il sottoscritto, sapeva di cosa si trattasse. Per me era una novità in assoluto perché ero spesso chiamato a conferire con il mio superiore diretto, ma non con il aiutante maggiore. Non ci fu altro tempo perché proprio lui in persona entrò e noi lo accogliemmo sugli attenti. Ci salutò, sedette alla sua scrivania e venne subito al sodo.

«Vi ho convocato perché ho un incarico speciale per voi. Da questo momento ognuno di voi comanderà un nucleo antiparacadutisti di formazione e raggiungerà una propria sede come da piano prestabilito. Ogni nucleo avrà un suo numero di riconoscimento ed una sua sede. Vi sarà consegnato subito un foglio di viaggio e ciascuno di voi raggiungerà la sede stabilita per provvedere agli accantonamenti per il reparto. Vi auguro buona fortuna.»

Non ci fu data alcuna possibilità, non di replica, ma almeno di richiesta di ulteriori chiarimenti. Forse non c’erano alternative e i chiarimenti li avremmo ricevuti con successivi ordini, che avrebbero stabilito il perché ed il come.

Ci guardammo per un attimo con un moto di apprensione e uscimmo insieme dall’ufficio

Subito dopo, pur non sapendo ancora a che cosa si andasse incontro, cosa fosse un nucleo antiparacadutisti, quale fosse il suo compito, al di là delle parole che già lo definivano, venne naturale un grosso sospiro di sollievo: era certo che non stavamo andando in Grecia, che non stavamo per partire per la Russia, che non si andava neppure in Jugoslavia ed ancor meno nell’Africa Settentrionale; restavamo in Sicilia.

Le situazioni erano molteplici e non tutte erano desiderabili.

In Russia la situazione non era delle più brillanti: una quindicina di giorni prima era stato costituito un reggimento di formazione con la partenza di quasi tutti i quadri disponibili ed io non ero stato compreso perché al momento ero impegnato nell’ufficio matricola. Il reggimento aveva assunto il numero 333 e fu subito destinato nelle vicinanze di Catania dove avrebbe dovuto addestrarsi per affrontare le steppe russe.

Un’alternativa sarebbe potuta essere la destinazione in Jugoslavia in regime di occupazione da parte delle truppe italiane e tedesche. Avrebbe dovuto essere una zona pacifica ma le notizie che giungevano da quel fronte non erano “ rose e fiori”. Le truppe italiane erano spesso soggette ad agguati da parte dei cosiddetti partigiani e quelli che non morivano subito erano sottoposti a torture indicibili. Torture che facevano desiderare la morte.

In Africa settentrionale le cose sembravano che andassero meglio: in quel momento le truppe dell’Asse andavano avanti ma dopo ritirate così dette strategiche che non facevano bene sperare in azioni future, visto che il fronte si era spostato spesso ora avanti ora indietro.

Era evidente che qualunque altra alternativa non era appetibile e quindi il nuovo incarico con la nuova destinazione era, diciamo, accettabile. Eravamo destinati tutti nella provincia di Ragusa ed io avrei dovuto raggiungere Scicli. Non l’avevo mai sentita nominare ma non dubitavo che esistesse giù nel profondo della Sicilia.

Il mio primo movimento fu quello di andare a consultare una carta geografica che mi facesse avere una migliore conoscenza circa l’ubicazione del paese E così ebbi la certezza che bisognava scendere giù, giù in fondo alla Sicilia per riconoscerla in un puntino che spuntava timidamente dalle propaggini dei monti Iblei.

Ci informarono che al ritorno dalla missione esplorativa ci sarebbe stato assegnato il reparto oltre ai materiali indispensabili. Il mio reparto sarebbe stato il 454° Nucleo Antiparacadutisti.

Il viaggio non fu dei più semplici ma poiché eravamo in sette, trovammo il tempo per scherzare e ridere anche se nel profondo dell’animo il nostro pensiero andava inevitabilmente alle nostre famiglie e ad un futuro che non potevamo conoscere per la novità del compito e del territorio nel quale avremmo dovuto operare.

I nuclei in questione erano reparti operativi in modo assolutamente autonomo ed in dipendenza di fatti imprevedibili fra i quali, naturalmente, il lancio di paracadutisti nemici.

Dopo Siracusa cambiammo treno: le vetture erano ancora più antiquate, la velocità, ridottissima, i binari sconnessi e cominciò la solfa delle fermate, delle fermatine, dei ritardi, comunque si andava avanti e ad Ispica scese il primo di noi, poi scesi io.

Durante il viaggio avevamo avuto il tempo di sceverare tutte le nostre supposizioni su quanto avremmo dovuto fare con i nostri reparti. Ognuno di noi ci mise la sua nel crogiuolo delle supposizioni e ne venne fuori una miscellanea di considerazioni che spesso non collimavano fra di loro.

Dopo Scicli sarebbero scesi gli altri a partire dalla fermata successiva che sarebbe stata Ragusa. A guardare bene sulla carta geografica i paesi ai quali eravamo destinati formavano un grande ventaglio con il centro di radiazione nel capoluogo di provincia.

Quando saltai giù dal treno ero un po’ frastornato: ero solo e mi rimaneva la curiosità a tenermi compagnia.

Mi venne incontro un sottufficiale che conosceva il mio nome e che mi accompagnò al Comando del Presidio. Temevo peggio e ritenni il fatto bene augurante ma, guardandomi intorno, il paesaggio era brullo ed il paese mi parve situato al fondo di un grande tegame: circondato interamente da colline tufacee con profonde fenditure di roccia e sentivo un caldo pazzesco. Feci spallucce, ero ormai lì e non avevo altra scelta, per il resto si sarebbe visto.

Questa volta , però, ero solo ad affrontare il viaggio uesta volta,però, ero solo ad affrontare il viaggio di ritorno al Comando di Deposito del 3° Reggimento Fanteria e forse per questo risultò lungo e stressante anche perché non avevo niente che mi servisse di distrazione: la mia mente andava inevitabilmente alla mia nuova situazione che non era preoccupante e lasciava margini molto vasti alla iniziativa, iniziativa alla quale per la verità non ero stato educato. Comunque era un fatto nuovo che non mi dispiaceva.

Mi sarebbe mancata la famiglia, questo sì, e per me sarebbe stato molto pesante visto e considerato che io vi ero rimasto per venti anni a trascorrervi la mia giovinezza e vi avevo compiuti i miei studi fino alla laurea.

Certo, avrei dovuto lasciare a tempo indeterminato la mia ragazza anche se questo non risultava il mio problema essenziale. C’era tuttavia in me come una grossa percentuale di rassegnazione unita certamente al grande senso di adeguamento ai fatti che stavano per maturarsi, almeno per la mia persona.

Il senso del dovere poi, un poco innato , un poco acquisito con l’educazione dentro e fuori della famiglia, completava il quadro.

Sapevo che questo nuovo compito mi avrebbe allontanato in modo sensibile da teatri di guerra ben più pericolosi ma non ero allegro: malgrado le notizie dei progressi che i nostri facevano su tutti o quasi tutti i fronti a me pareva che il fatto di dover ricorrere a reparti specializzati sul nostro stesso territorio facesse intendere che le cose non potevano essere considerate del tutto scevre da previsioni sfavorevoli. Lo sapevo, era soltanto una sensazione e non frutto di un ragionamento basato su dati oggettivi.

C’era poi la convinzione che l’improvvisazione e quindi la impreparazione di reparti cosiddetti speciali non andasse a tutto vantaggio dei reparti stessi. Più riflettevo sulla loro costituzione e sul loro armamento e più mi rendevo conto che qualcosa non andava alla perfezione. “Antiparacadutista”, era una definizione che portava il reparto ad un concetto di super-dotazione, di un addestramento specifico che comprendesse insieme a tante altre cose anche la perfetta conoscenza del nemico, delle sue armi, dei suoi metodi, che avesse, come dotazione, un armamento adeguato e che numericamente potesse affrontare anche situazioni di svantaggio, nel caso ce ne fosse il bisogno. Invece … eccoti battezzato antiparacadutista, come con un colpo di bacchetta magica con un gruppo di uomini che ancora non conoscevo ma che certamente avrebbero dovuto essere prelevati da uomini già provati da ferite o da altri malesseri che non li aveva fatti destinare a fronti ben più impegnativi.

A Siracusa dovetti pernottare in una caserma adibita alle truppe di passaggio in una stanzetta destinata agli ufficiali, le finestre erano oscurate, le luci interne del tutto insufficienti, ed io dovetti arrangiarmi come potevo.

Dopo pochi minuti avvertii il suono delle sirene: era l’allarme aereo ma io non ci feci molto caso perché ero abituato agli allarmi subiti a Messina. Mi aspettavo di sentire la contraerea entrare in azione ma ci fu il silenzio assoluto ad eccezione di un affrettato movimento di persone che andavano a raggiungere i ricoveri.

Io mi mossi con lentezza, non per coraggio ma per l’abitudine ad altro frastuono: a Messina la reazione aveva ben altro spessore: le navi da guerra che stazionavano nel porto ricorrevano a tutti i mezzi a disposizione per creare una gabbia in cui gli aerei avrebbero dovuto pensarci due volte, e non due volte soltanto, per entrarvi senza pagare pedaggi.

Il porto di Messina serviva da sede per ben tre incrociatori pesanti, il Trento, il Trieste e lo Zara. Nella loro stazza sembravano più a corazzate che incrociatori ma nelle loro linee apparivano agilissime e straordinariamente belle, oltre che maestose.

Non stazionavano mai sulla stessa linea ed erano protetti da reti di cui si scorgevano i galleggianti. Erano uno spettacolo al solo vederli.

Il fatto è che qualche volta andavi al porto e gli incrociatori erano spariti, non li vedevi più. Certamente erano scivolati via silenziosamente per missioni di guerra. Tanto che qualche volta queste assenze coincidevano con nottate di furore e di fuoco che producevano come il rimbombo di tuoni da tempesta in lontananza.

Quando tornavano li vedevi lì, altrettanto silenziosi di quando erano partiti ed il cuore ti si apriva alla gioia e ringraziavi Iddio per averti concesso di vederli ancora sani e forti come prima.

Più di una volta accadde che la loro riapparizione coincidesse con un via vai straordinario di ambulanze che sfurettavano per le vie della città fino agli ospedali di periferia.

Erano i giorni neri di Punta Stilo o, per meglio dire, le notti di Punta Stilo dove i bagliori di luminarie immense in lontananza si confondevano con il rumore dannato di un lungo cannoneggiamento.

Una mattina sul molo principale del porto era attraccata dalla parte della poppa la corazzata Giulio Cesare.

Sembrava per quasi tutta una paratia annerita dal fumo, certamente a causa di un incendio a bordo ed era abbondantemente inclinata da un lato. Molte barelle venivano trasportate dall’interno della corazzata fino al molo dove venivano immesse sulle ambulanze. Intorno c’era molta folla, attonita, in religioso silenzio ad osservare quel trasferimento di corpi umani in tragica sequenza senza che ne venisse fuori un lamento, un grido di dolore, una lettura di sofferenza, testimonianza di un tragico sacrificio. Non c’era posto per esternazioni di alcun genere, ma il pallore sui volti, il silenzio stesso erano più rappresentativi di qualsiasi discorso.

Quando invece si era sotto attacco aereo si provava la sensazione di quando si assisteva ad uno spettacolo pirotecnico straordinario, anche in considerazione del fatto che tutte le colline che circondavano la città erano la base di batterie contraeree che vomitavano fuoco da tutte le bocche talvolta in un crescendo rossiniano ma di ben altra portata e natura. D’altra parte c’era da difendere una base navale importantissima.

In quelle occasioni, non appena si sentiva il segnale di allarme. Noi, già militari in divisa ed io, da fresco sottotenente, dovevamo correre in caserma per essere disponibili ad ogni evenienza. Dovendo vestirmi in fretta , accadendo spessissimo durante le ore notturne tenevo tutto pronto in modo che potessi impiegare il minor tempo possibile e poi via di corsa anche sotto il bombardamento , pericoloso, anche solo per gli spezzoni che cadevano dovunque e con una frequenza sensibile. Gli spezzoni erano quelli riferiti alla contraerea.

Accadde solo qualche volta che gli spezzoni fossero quelli lanciati dagli aerei e per lo più incendiari lungo la strada ferrata e nei pressi della stazione marittima. Erano questi i pensieri sempre presenti nel mio cervello dove i fatti e le immagini erano come scolpiti indelebilmente.

In qualche modo la notte passò: ero assonnato ma tutto sommato era andata bene ed a Siracusa le batterie non avevano sparato.

Quando mi rimisi sul treno ripresi i miei pensieri ma spesso ero distratto da un paesaggio straordinario soprattutto nel tratto che andava da Catania a Messina: il mare era lì a portata di mano, il suo colore era di un azzurro intensissimo interrotto qua e là da molteplici scogli che mi riportarono ai mitici tempi dei Ciclopi che la mitologia voleva autori di quelle isolette quando, quasi per gioco, intendevano colpire con il lancio di enormi blocchi di roccia, staccati dalla montagna, i malcapitati naviganti.

A Messina si fece tutto in fretta: i reparti vennero approntati e forniti di tutto il materiale necessario per una vita indipendente, ci assegnarono le armi e poi via su una tradotta militare, approntata solo per noi.

In quella occasione rividi gli ufficiali, che la prima volta erano partiti insieme a me e così potemmo scambiarci notizie ed opinioni. Da quello che mi risultò, pensai di non essere andato tanto male in fatto di destinazione perchè altri miei colleghi non avevano rose e fiori da raccontare. Il paese a me destinato era un centro agricolo abbastanza importante, con un numero maggiore di abitanti rispetto a tanti altri del circondario.

Se poi avessi dovuto rapportare le mie considerazioni con quello che avevo visto al Comando di Reggimento certamente il paese avrebbe potuto essere considerato di una notevole ricchezza. Il Comando, infatti, aveva sede in un palazzo bellissimo dalle sale immense e super decorate con stucchi ed affreschi stupendi: le baronie ancora esistevano.

In un doppio scompartimento di terza classe ci disponemmo noi ufficiali dopo aver controllato gli uomini, i materiali, le armi in dotazione e tutto il resto. Ognuno di noi prese in carico trenta militari di cui due sottufficiali, due caporali e ventisei uomini di truppa scelti alla rinfusa dai residui di materiale umano esistente nel Deposito.

Ancora non ero in grado di valutare la qualità dei miei uomini ma da un primo esame mi apparvero alquanto depressi soprattutto in materia di entusiasmo: qualcuno proveniva da altri fronti di guerra e nel fisico non sembravano in buona forma. Era tutto ciò che offriva la piazza, non bisognava dimenticarlo, in effetti era ciò che rimaneva a disposizione degli effettivi del terzo reggimento di fanteria inviato sul fronte greco, dei suoi innumerevoli complementi inviati frettolosamente in sostituzione di quegli uomini che risultavano feriti, soprattutto congelati, dispersi per la massima parte nei momenti meno fortunati della campagna. ed i morti

Tra questi ci fu un mio cugino, granatiere, che non fece in tempo a nascondere la sua statura nelle trincee di fortuna scavate in tutta fretta nel fango di una stagione molto piovosa.Da borghese aveva esercitato lo sport da lui preferito:il lancio del martello, specialità non molto seguita ma che per lui aveva una particolare attrazione. Di tanto in tanto mi accadeva di vederlo esercitarsi nel lancio e di ammirarlo nello stesso tempo. Ora era uno dei tanti che aveva consegnato la vita alla Patria.

In attesa di nomina a sottotenente avevo chiesto di essere destinato al 3° Reggimento di Fanteria perché avevo saputo della destinazione in Albania di mio fratello, brigadiere dei Carabinieri. Pensavo che potesse verificarsi il miracolo di un incontro nel caso in cui io stesso fossi stato destinato su quel teatro di guerra. Invece per un destino assolutamente diverso il treno mi stava trasportando verso l’ultimo lembo della Sicilia.

In quei casi, penso, fosse meglio non provare sentimenti. Forse i miei desideri sarebbero stati più soddisfatti se mi fosse stata data la possibilità, anche se difficile, di incontrare mio fratello. Lo avevo sperato tanto perché per lui non avevo soltanto affetto ma provavo una devozione straordinaria, ancor più che per mio padre. Invece…

Per un reparto che intendeva opporsi validamente a truppe super addestrate come i paracadutisti non c’era proprio molto da stare allegri in fatto di armamento. Forse andavamo un pochino meglio per i mezzi, essendo forniti di un camion, di una motocicletta e di due biciclette, queste ultime nuove fiammanti.

Le considerazioni che facemmo nei nostri scambi di idee non furono certamente euforiche, tuttavia il fatto che qualcuno di noi pensasse che potevamo andar peggio ci consolò in parte e non continuammo il discorso, quando uno degli ufficiali affermò che il tutto rispondeva alla necessità di un impiego rapido che non poteva trovare riscontro se non nella leggerezza con cui dovevamo muoverci in caso di una immediata chiamata all’azione. Non capii perfettamente se in quella dichiarazione ci fosse un pizzico di ironia; non ebbi il coraggio di chiederglielo.

Due fucili mitragliatori, trenta fucili modello novantuno, due pistole d’ordinanza in dotazione ai due sottufficiali e due pistole da segnalazione forse non erano l’optimum per un volume di fuoco che facesse paura a paracadutisti armati fino ai denti, perfettamente addestrati e non soltanto sui lanci dagli aerei. Forse valeva di più la grinta di chi impugnava quelle armi. Mi accorsi a quel punto che ero io a fare un poco di ironia.

Scicli (Ragusa)

Quando arrivammo a Scicli avevamo le ossa rotte, tutti indistintamente, ed il mio pensiero andò immediatamente ai poveretti che avrebbero dovuto fare il resto del viaggio in condizioni ancora peggiori. Le linee non erano delle migliori e le vetture erano delle peggiori, o, forse, era meglio dire che al peggio non c’era fine.

Per me e per il mio reparto cominciò una nuova avventura e speravamo bene; sul viso di molti si leggeva intanto il piacere di permettere alle ossa di rilasciarsi.

Alla stazione non trovammo nessuno ad attenderci: non era un buon auspicio ma non c’era di che allarmarsi. Zaino a terra in forma di cerchio, i soldati si misero seduti in attesa che il sottoscritto andasse a sincerarsi della situazione.

Al Comando di Presidio il capitano addetto non c’era, forse perché erano ancora le prime ore del pomeriggio.

Il piantone trovò gli ordini scritti su un foglio di carta fermato da un posacenere di cristallo ma non mi venne consegnato perché doveva essere visionato dall’ufficiale di servizio: era giustissimo. Solo che l’ufficiale di servizio stava da qualche parte e l’ edificio che ospitava il Comando era molto grande.

La sala in cui attendevo era grandissima e molto bella, piena di stucchi e pitture, anche i mobili erano antichi ma io non seppi valutarli perché non m’intendevo di stili. Non osai sedermi su un’invitante poltrona e restai in attesa in piedi con il berretto fra le mani: ero un po’ nervoso ma era comprensibile visto che ero in uno stato d’ansia giustificata.

I miei soldati stavano aspettando e non erano del tutto riposati, avevano piuttosto bisogno di ristorarsi e, se permettete, anche di dormire.

L’ufficiale c’era, venne però senza eccessiva fretta, mi salutò e mi dette il benvenuto.

«È tutto a posto … », disse, e mandò a cercare un sottufficiale per farmi da guida fino all’accantonamento, per la fureria e per il mio alloggio. «Bene!»: una stretta di mano e via con la mia guida.

Cominciai a guardarmi intorno ma non feci alcuna considerazione , osservavo e recepivo con l’intento, forse, di trarre le mie considerazioni in un secondo tempo, quando avessi avuto maggior tempo e maggior serenità di giudizio: in quel momento ero in ansia e terribilmente stanco.

Iniziavano così le prime delusioni e le voglio elencare tutte, o quasi, perchè soltanto in questo modo si ha la possibilità di valutarle nel suo insieme.

L’accantonamento era un ex deposito di derrate in terra battuta senza alcun servizio igienico con giacigli ricavabili da diverse balle di paglia che aspettavano ancora di essere sistemate. I soldati erano troppo stanchi per accorgersene o forse se ne accorsero ma non avevano voglia di parlarne.

Il comando del reparto che doveva ospitare l’ufficio amministrativo ed operativo era sulla strada che andava verso il centro a ben quattrocento metri di distanza.

Il mio alloggio, in comunione con altri ufficiali di artiglieria era posto in un vicolo alle spalle del Comando di Reggimento a più di dieci minuti di distanza dal cosiddetto comando e a più di venti minuti dall’accantonamento. C’era da salutare definitivamente il pronto impiego: ancora non mi resi conto esattamente dell’inghippo che ne sarebbe venuto fuori e pertanto rinviai il riesame della situazione per almeno dodici ore.

Il mio alloggio, in comunione con altri ufficiali di artiglieria era posto in un vicolo alle spalle del Comando di Reggimento a più di dieci minuti di distanza dal cosiddetto comando e a più di venti minuti dall’accantonamento. C’era da salutare definitivamente il pronto impiego: ancora non mi resi conto esattamente dell’inghippo che ne sarebbe venuto fuori e pertanto rinviai il riesame della situazione per almeno dodici ore.

La sera stava per sopraggiungere e occorreva ancora sistemare moltissime cose: per esempio, dove e come avremmo mangiato il giorno dopo, dove avremmo dovuto prelevare le razioni, dove avremmo dovuto rivolgerci per il rifornimento di benzina per le macchine in dotazione e tante piccole e grandi cose che avrebbero dovuto far funzionare in maniera ottimale un reparto a cui si chiedeva un impegno di tutto rilievo.

Vista la gentilezza con la quale ero stato accolto la prima volta a Scicli non dubitavo minimamente della piena disponibilità del Comando di presidio a risolvere i miei problemi. Forse non era stato compreso bene il compito che spettava al mio reparto e le sue essenziali caratteristiche di impiego celerissimo.

Il giorno dopo il capitano addetto al Presidio mi fece sapere che non c’erano altre disponibilità nel paese e quindi non esistevano alternative: prendere o lasciare. Chiesi di poter parlare con il comandante del Reggimento ma il Colonnello non c’era. Il capitano fu formalmente cordiale ma la sua voce si fece più dura e capii che non amava essere scavalcato. Certamente non poteva opporsi alla mia richiesta ma non mancò di farmi capire che era una richiesta “blasfema”, perché lì si era abituati solo ad ubbidire.

Avevo capito l’antifona ma ero determinato ad andare avanti per quello che consideravo l’interesse del reparto per cui, prima di allontanarmi,confermai la mia domanda. Non era certo un mio capriccio e l’esigenza di impiego immediato richiedeva che il comando, l’alloggio del comandante ed il reparto fossero una unità omogenea e perfettamente amalgamata.

Il giorno dopo, sistemate alcune cose essenziali per il reparto, tornai al Comando di Presidio e pregai il capitano di avere la cortesia di ascoltare le mie istanze visto che il colonnello comandante era ancora in viaggio di ispezione. Il capitano mi disse che nella vita privata esercitava l’avvocatura, mi fece sedere comodamente e si dispose ad ascoltarmi con una buona carica di pazienza.

Io non andai per il sottile e quindi gli spiegai le esigenze che mi imponevano di insistere nelle mie richieste. Alla fine riuscii ad ottenere il permesso di vedere personalmente sulla piazza quali altre possibilità ci fossero e quindi di riferirgli tutto quello che avrei trovato.

Ringraziai alquanto sollevato: non immaginavo che anche quello che stavo per fare era un modo per offendere la sua personalità e per mettermi a contatto con una realtà che non doveva essere modificata senza il suo benestare. Chiesi cortesemente di essere chiamato per presentarmi al colonnello non appena fosse stato possibile.

I soldati ed i miei sottufficiali non solo non si lamentarono ma sorrisero dinanzi alle mie preoccupazioni per l’organizzazione del reparto. Non avevano ancora molta confidenza con me e non volevano sbilanciarsi più di tanto, però compresi che, secondo la loro esperienza nei precedenti reparti non si badava a certe sottigliezze.

Per chi come loro era abituato al fango, alla pioggia, al freddo ed al caldo oltre che al pericolo, era come poter stare in una bella casa con tutte le comodità possibili.

Non capivo come avessero la voglia di sorridere dinanzi a quello che io, invece, consideravo un disastro. Non era possibile, mi dicevo, che fossimo trattati come bestie e non come esseri umani soprattutto perché ero convinto che esistessero altre soluzioni certamente migliori di quelle. Comunque fui costretto, mio malgrado, a rinviare la soluzione del problema.

Tra le tante cose che dovevamo risolvere insieme c’era l’adozione di un motto che ci rappresentasse in modo fuori dal comune, ed un napoletano, fra le tante battute ci suggerì “ca’ nisciuno è fesso”. Stavamo mangiando insieme ed insieme approvammo il nostro motto. Lo scrivemmo in grande su un cartoncino e lo affiggemmo dietro la mia scrivania in buona mostra per chiunque venisse nella saletta del comando. Capivo che il motto era anche una sfida, ma in fin dei conti era in linea con i nostri sentimenti, la nostra delusione ed il nostro dispetto.

Non potevamo fare altro e la vita militare non ci concedeva molto di più o forse quello era già un di “più”.

Nei giorni successivi, a mezzo ferrovia, giunsero il camion, la motocicletta e le due biciclette. Non avevamo il gasolio e per spostare il camion facemmo leva sui nostri muscoli per trascinarlo fin vicino alla sede del comando dove trovò la sua posizione in un vicoletto laterale.

Come si suole dire mi misi ”in caccia”: andai girando per il paese, parlai con qualcuno che mi sembrava rappresentativo nella cittadina e dopo poche ore riuscii a parlare con un signore che sarebbe stato ben felice di cedermi i suoi locali che risultavano ben raccolti e dove avrei potuto trovare alloggio io stesso.

I problemi logistici mi sembrarono risolti con un solo colpo. Vi era tutto ciò di cui avevamo bisogno: un gran salone per ospitare più di venti soldati, un ripostiglio per depositarvi il materiale di cui eravamo dotati, le armi, una stanzetta per me, una grossa cucina. L’unico inconveniente sembrava una piccola scalinata all’entrata del locale. Dovevo solo parlarne con il capitano addetto al presidio: al Comando non c’era e quella volta non era il primo pomeriggio: evidentemente aveva molto da fare.

Pregai l’ufficiale di servizio perché mi mandassero a chiamare e me ne tornai al mio piccolo comando che di proposito scrivo con la “c” minuscola. e misi a posto tante piccole cose che però risultavano essenziali per un migliore funzionamento del reparto in caso di emergenza.

Il problema dei locali sembrava risolto ma dovevo mettere a punto qualche particolare sull’avvistamento e per questo mi occorreva fare una ricognizione molto più approfondita. Intanto una cosa era certa: un posto di avvistamento nel centro dell’abitato era assolutamente impossibile data la posizione defilata del paese rispetto alla linea dell’orizzonte.

Al reparto mi ritrovai con i soldati con i quali divisi le mie preoccupazioni e con mia grande sorpresa mi accorsi che nessuno di loro era indifferente alla problematica e trovai inoltre una competenza che non mi sarei mai aspettata. Soprattutto i reduci da altri fronti ed in particolar modo dal fronte greco-albanese, erano pronti a discutere con cognizione di causa ogni problema.

Da questa discussione vennero messe in evidenza carenze che pensavo di aver avvertito soltanto io. Notai con immenso piacere che al di là di tutto mi guardavano con molta simpatia anche se erano ancora pochi i giorni trascorsi insieme. Forse c’era anche atmosfera di amicizia derivata dalla incombenza delle feste natalizie: si sa bene che in queste occasioni si tende a fraternizzare per quel maggior calore che si richiama all’ambiente familiare di cui tutti, indistintamente tutti, sentivamo la profonda nostalgia.

Per parte mia era la prima volta che mi trovavo lontano da casa da cui non era stato facile staccarmi e che ora nell’imminenza del Natale sembrava ancora più lontana. Non è difficile immaginare quali pensieri si rincorressero nella mente e quali immagini mi si presentassero come su un palcoscenico non molto vicino ma di cui riconoscevo i contorni familiari purtroppo velati da un sipario non troppo generoso.

Nostalgia? Sì, nostalgia forte e penetrante che a volte sembrava togliermi il respiro soprattutto quando lo accostavo ad una realtà deludente come quella nella quale ero sprofondato senza l’apporto della mia volontà.

Tornando alla realtà facemmo anche il punto sulle vicende belliche e commentammo le notizie che ci giungevano dai bollettini. Non tutti erano d’accordo sulla loro veridicità specialmente i reduci da altri fronti che non erano disposti ad accettare supinamente l’ottimismo delle informazioni. Evidentemente facevano il confronto con le loro vicende vissute e le comunicazioni ufficiali sulle stesse vicende. Spesso, mi dicevano, le cattive notizie venivano del tutto taciute anche se importanti, mentre venivano evidenziate quelle buone ma meno importanti.

Queste considerazioni mi lasciavano l’amaro in bocca perché difficilmente riuscivo a pensare che la nazione venisse male informata di proposito con l’evidente fine di non deprimere la popolazione o per non informare direttamente il nemico. Però per l’uno o per l’altro fine c’era una verità negativa, che dichiarata o non dichiarata, restava sempre negativa.

Alla fine c’era da pensare che la verità la sapevano soltanto in pochi oltre, naturalmente, coloro che l’avevano vissuta sulla loro pelle. Una realtà, questa, che non era facile da digerire per cui non era possibile dare credito alle dichiarazioni così dette ufficiali. Io, personalmente, ero straordinariamente deluso e difficilmente mi adattavo all’idea.

Il territorio

A cominciare dal giorno dopo, carta topografica alla mano, cominciammo le prime ricognizioni sul territorio; infatti uno dei più importanti fattori dell’impiego era proprio la perfetta conoscenza del terreno che ci avrebbe messo nellecondizioni migliori per una possibilità positiva in più in caso di eventuale scontro.

Occorreva, inoltre, la possibilità di orientarsi secondo i punti cardinali da un non ancora trovata postazione di osservazione. Pensai ad un piccolo sistema, poco costoso, che avrebbe potuto consentire di traguardare ed indicare automaticamente in quale punto si verificasse lo sbarco eventuale di paracadutisti.

Il sistema che avevo in mente era molto semplice: due cerchi concentrici di cui uno fisso e graduato a 360°, l’altro in grado di ruotare, sul quale si sarebbe dovuto costruire un piccolo mirino che consentisse di traguardare dalla parte opposta. Il disco sottostante, fermo su una base, permetteva di girarvi intorno e quindi, guardando il bersaglio, di poter stabilire in quale direzione si verificasse l’evento. Veniva comunque difficile calcolare la distanza che soltanto l’esperienza e l’esercizio potevano indicare con qualche approssimazione.

Il giorno dopo avrei commissionato l’apparecchio ad un falegname ed intanto con l’osservazione sul terreno avrei cercato di individuare il punto da cui poter spaziare su tutto o quasi tutto l’orizzonte.

Ripasso, come posso, i nomi dei miei ragazzi. Ragazzi, è un modo di dire. Qualcuno era più grande di me.

Dei due sergenti, uno era addetto alla fureria e portava avanti tutta l’amministrazione. anche se mi sembrava un po’ “sbruffoncello”. Era alto, tendente alla pinguedine, parlava troppo per il mio carattere. Tuttavia pareva conoscere il suo mestiere anche se aveva il difetto di scherzare su tutto, anche nei momenti in cui sarebbe stata necessaria un pochino di serietà in più. Era un maestro elementare ma in quanto a cultura lasciava a desiderare, tanto è vero che cambiava discorso tutte le volte che si parlava in modo, diciamo, impegnativo. Ma a me questo interessava fino ad un cero punto: non eravamo in una scuola e non doveva insegnare l’alfabeto a nessuno, anche se, purtroppo, alcuni dei miei soldati erano addirittura analfabeti.

L’altro era sergente e addetto alla truppa: di statura non troppo alta, ma risultava ben proporzionato, agile e si faceva sentire anche se il suo tono sembrava quasi confidenziale.

Il caporale proveniva dall’Abruzzo, aveva una parlata piuttosto stretta ed il suo italiano era abbastanza corretto con una pronuncia dalle a e dalle o molto chiuse. Veniva direttamente dall’ospedale dal quale era stato appena dimesso per congelamento al piede sinistro. Noia, che lo costringeva a zoppicare lievemente. Bisognava saperlo per accorgersi di questo suo difetto. Promosso caporale sul campo, era stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Faccio un pensiero cattivo: se fosse stato un ufficiale avrebbe ricevuto per lo meno la Medaglia d’Argento.

Raccontava la sua vicenda con molta semplicità e come se quello che aveva compiuto fosse del tutto normale e per persone normali. Mi piaceva moltissimo perché, fra l’altro, parlava poco ed eseguiva con intelligenza tutto quello che gli si diceva di fare.

Ecco in sintesi quello che era accaduto: Il suo reparto è bloccato da un nido di mitragliatrice che spazza tutto quello che entra nel suo raggio d’azione. Alcuni dei suoi compagni cadono ancor prima che si rendano conto di ciò che sta succedendo. In effetti sono sorpresi mentre stanno per raggiungere il fondo di una piccola valle e debbono subito correre ai ripari dietro piccoli ostacoli che offre loro la natura, come qualche tronco spezzato o qualche buca provocata dall’esplosione di bombe da mortaio.

In verità è troppo poco per offrire riparo a molti di loro che si trovano in un batter d’occhio ammassati in pochissimi metri quadrati. Qualcuno cerca di rendersi conto di che cosa sta succedendo ma quando cerca realmente di farlo deve tirarsi giù più che in fretta per non essere colpito mortalmente. Non c’è proprio che fare e non si può neppure tornare indietro. Evidentemente sono stati attesi fino a quando non si sono scoperti del tutto senza alcuna possibilità di andare avanti o tornare indietro.

S. si sente morire ed il petto gli fa tremendamente male perché un suo compagno che sta su di lui gli preme con un ginocchio piegato innaturalmente sulle costole. Malgrado cerchi con ogni sforzo di liberarsi del ginocchio si accorge che per togliersi da quella posizione scomodissima deve tirarsi fuori dalla buca, cosa che in quel momento non è possibile se non per andare incontro alla morte. Allora cerca di girarsi su se stesso per evitare l’insostenibile peso sul petto. Vi riesce dopo sforzi inauditi proprio per la quasi impossibilità di movimento e soltanto allora riesce a poter capire che cosa sta succedendo. Sente qualche lamento ma non può farci niente, non capisce neppure da quale direzione provenga. Per lui è un tormento restare fermo senza poter agire ed alla fine decide che è preferibile morire piuttosto che restare lì in balia della sorte.

Comincia così a fare dei movimenti millimetrici fino a quando non riesce a vedere intorno a sè per qualche metro. È appena coperto da un piccolissimo rilievo e comincia a pensare che da quel lato forse è possibile muoversi, sempre che il nido di mitragliatrice non sia più in alto del rilievo stesso. Ci prova, ma una sventagliata di colpi gli impedisce di andare oltre. In compenso ha capito da dove provengono i colpi e raffigura più o meno la posizione della stessa mitragliatrice. Intanto comincia a farsi buio per buona fortuna, ma i colpi arrivano ugualmente perchè quasi certamente la macchina bellica è stata posizionata a dovere.

Non se la sente di restare in quella posizione e preferisce muoversi anche a costo di morirne. Comincia a strisciare lentamente tenendosi, per quello che è possibile, dietro al piccolo rilievo dietro al quale crede di trovarsi. Ha appena percorso qualche metro quando il cielo si illumina di colpo in seguito all’accensione di diversi bengala: la zona è illuminata a giorno, si sente come se fosse completamente nudo e si blocca un poco per paura un poco perché gli hanno insegnato che solo rimanendo assolutamente fermi si può non essere visti.

Comunque il cuore batte furiosamente e comincia a pentirsi della sua audacia. Per la verità non è neppure sicuro che si tratti di coraggio: infatti si è mosso soltanto perché ha paura.

Finalmente i bengala si spengono ed allora affretta i suoi movimenti nella speranza di raggiungere qualche altro riparo prima che i bengala tornino a riaccendersi. Subito dopo il cielo torna a rischiararsi in modo abbagliante, ma ormai ha attraversato lo spazio che si era dimostrato il più pericoloso: ha la sensazione di aver fatto qualche progresso nel tentativo di raggiungere la piccola valle ed infatti sente gorgogliare leggermente un rivolo d’acqua.

Anche questa volta attende che si rifaccia il buio per muoversi ma deve riabituarsi all’oscurità e deve orientarsi meglio per capire, da questa nuova posizione, dove si trova la mitragliatrice. Non passa molto tempo perchè una sventagliata di traccianti gli indichino con precisione da dove partono i colpi.

Ora si muove con circospezione ma con maggiore rapidità: ha capito che occorre girare al largo nella speranza che non vada a finire nella direzione di tiro di qualche altra postazione nemica.

La fortuna non lo abbandona e ad un certo momento si ferma: ha assoluto bisogno di sapere dove si trova ma ha la sensazione di aver superato in avvolgimento il nido di mitragliatrice ma non può esserne sicuro. Ad un certo punto vede un piccolo bagliore nel buio più nero e intuisce la direzione ma non ha idea della distanza che lo divide dal nemico. Tenta di rilasciarsi ma né il cuore né il tremolio intenso delle mani gli indicano che la tensione si è allentata.

Il tenente comandante del plotone è preoccupato, ha capito le intenzioni di S., lo ha visto sparire nell’oscurità. Conosce la sua intemperanza ma non può valutare in pieno tutto il suo programma che, come al solito, sfugge ad ogni possibile interpretazione.

Quando incomincia a non percepire più nessun segno dei suoi movimenti né con l’udito né con la vista nei momenti interminabili in cui i bengala restano appesi nel cielo, pensa che ha fatto male a non intervenire per impedire ogni suo movimento. Con la fantasia tormentata dal timore, lo vede vittima di una sventagliata fatale di colpi tirati alla cieca in un buio sempre più fitto. Comunque, la preoccupazione di una situazione sempre più disperata degli altri suoi uomini lo distoglie: deve provvedere alle loro necessità e soprattutto alla loro sicurezza che in questo momento è davvero precaria.

Vorrebbe recuperare il consiglio del suo comandante di compagnia ma non ha più idea di dove si trovi in quel marasma di balletto con la morte. Sospira, e per un attimo pensa alla sua non felice posizione: gli avevano fatto capire che tutto sarebbe stato facile, che tutto sarebbe andato liscio come l’olio, che nel peggiore dei casi, il nemico avrebbe fatto dietro front e se la sarebbe data a gambe levate.

Ora, invece, si trova lì in una situazione che, a dir poco, è assolutamente imbarazzante con un nemico agguerritissimo di fronte, un comando superiore che non sa neppure dove sia, un reparto appiattito su un terreno infido ed un uomo che sfugge al suo controllo senza aver la possibilità di fermarlo o, per lo meno, di sapere che intenzione abbia, sempre che non sia da considerarsi già perduto: non ha la minima possibilità di accertarsi che fine abbia fatto.

L’unica cosa che può fare – e la fa senza indugi – è quella di dare una certa sicurezza agli uomini che ancora può controllare e così ordina a chi gli sta più vicino di scavare delle trincee provvisorie in modo da tenersi più bassi . E così il lavoro si fa frenetico nei momenti in cui non si spara ed i bengala non illuminano il terreno. Quando questo accade tutto si ferma e il silenzio diviene tombale, si cristallizza persino la paura e nel petto di ciascuno i battiti del cuore non si sentono più: sono le tempie che ora pulsano freneticamente e le mani non riescono a stare più ferme.

Il giovane tenente pensa, per un fenomeno di sdoppiamento, che la realtà in cui si trova completamente immerso sia un’altra, che lui stesso viva in una realtà diversa, distante tanto da non riguardare la sua persona e che, pertanto , non ha alcun motivo per temere e che il suo muscolo cardiaco con le sue pulsazioni affrettate sia al di fuori del suo corpo.

Per un qualcosa che non sa spiegarsi e che non ha neppure il tempo di chiarire a se stesso esce dalla precarietà della situazione e si rinfranca. Le raffiche di mitraglia che ora hanno ricominciato a farsi sentire sembrano non riguardarlo più, anzi le loro luci traccianti gli servono per orizzontarsi meglio e perciò riprende fiato.

È una storia nella storia che lo trascina lontano dalla terribile realtà ma non fa neppure a tempo ad abituarsi quando dinanzi a lui una sequenza di esplosioni si rincorrono senza soluzione di continuità: un bagliore segue ad un altro con terrificante immediatezza e tutto si illumina come un’immensa torcia. Avviene tutto dinanzi a lui, grida di dolore si aggiungono ad altre grida di dolore e poi, in un attimo, tutto finisce.

È come se il buio si accartocci su se stesso in una straordinaria nube di nebbia e solo allora sente il grido di richiamo di S. Ha un sussulto e capisce che cosa è accaduto. Deve agire subito ma non riesce a districarsi in un così denso labirinto di ombre su ombre ed infine. Davanti a sé dall’altra parte della vallata vede una piccola luce, che si muove disegnando un cerchio luminoso.

È S. che segnala la sua presenza e sa che deve raggiungerlo: ha fatto qualcosa che ancora non capisce ma sa che è lui che chiede collaborazione e non può più contenersi. Deve muoversi, dà un ordine concitato e due dei suoi soldati più vicini lo affiancano e si mettono ai suoi ordini. Capisce che deve far presto, che non deve essere preceduto dal nemico. Lascia in breve delle informazioni e si muove in compagnia dei due uomini.

Finì così la storia, una storia sbalorditiva che mi fece sentire piccolissimo nei confronti di un uomo che era riuscito a vincere se stesso, la paura, ed il senso stesso della morte. Gli altri personaggi che compongono il nucleo non meritano di essere citati, anche se sono reduci da diverse zone di guerra.

La loro eterogeneità forse darebbe adito ad un discorso sgranato e sfaccettato da personalità diverse ma non preminenti e non vale la pena neppure di cominciare. Forse nel prosieguo del racconto potrebbe presentarsi l’occasione per dedicare uno spazio per qualcuno di loro.

Tutto resta fermo

Sul fronte delle notizie si verificò proprio quello che io temevo di più: non mi fu concesso di prendere altri locali più dignitosi ed invece mi capitò fra capo e collo una rabbuffata del colonnello comandante, di quelle che difficilmente si possono dimenticare, e che mi fece ricordare che ero rimasto solo, con un reparto che conoscevo pochissimo, sufficientemente “scalcagnato” nel fisico e nella mente. Ero purtroppo lontano da tutti coloro che avrebbero potuto aiutarmi e neppure libero di prendere decisioni autonome, come, invece mi avevano assicurato.

Il reparto risultava smembrato là dove avrebbe dovuto essere unito e compatto proprio per le caratteristiche di impiego immediato in caso di necessità. Comunque dalla mia avevo per fortuna un carattere abbastanza deciso e sempre pronto ad aggirare l’ostacolo come in una buona tattica di guerra, almeno così mi avevano insegnato.

Poi il caso mi aiutò a migliorare la situazione anche se per i locali non se ne parlò più. L’occasione mi fu data da una esercitazione che mi andò benissimo contro le stesse aspettative di chi l’aveva chiesta ed organizzata. Malgrado le difficoltà logistiche fummo pronti in pochissimi momenti ed il reparto fece faville e creando nel colonnello comandante l’idea che addirittura ci fosse stata una soffiata tale da farmi trovare pronto con tutto il reparto.

La verità era che malgrado tutto ero stato, con l’ausilio del reparto scalcagnato, molto bravo ad organizzare le sequenze in tempi minimi di tutte le operazioni necessarie per attivarci in una non improbabile richiesta di impiego.

Non mancarono certo gli screzi: Il furiere, svegliato di soprassalto e non avendo servizi che soddisfacessero le sue esigenze fisiologiche, dopo aver socchiuso la porta credette di pisciare sulla strada ed invece…. bagnò gli stivali del colonnello che stava lì per origliare ed indovinare che cosa si stesse per fare.

Dette un certo fastidio anche la lettura del motto che avevamo affisso proprio sul muro dietro alla mia scrivania «Cca’ nisciuno è fesso.»

Un altro contrattempo, credo ancor più grave, fu quando il piantone uscendo di corsa ancora nel buio per venire a chiamarmi ed a darmi notizia dell’esercitazione si imbatté in una figura non meglio identificabile che voleva saper dove andava. Allora, infastidito dal fatto che gli faceva perdere tempo e dalla volontà di mantenere segreto il tutto, rispose con estrema semplicità «E che te ne fotte?» e si buscò un sonoro ceffone che poi, grazie al mio savoir faire non fu oggetto di reclamo. È superfluo chiarire che la “figura” era proprio il colonnello.

Da quel momento le cose cominciarono a volgere per il meglio: avemmo gli elogi, elogi che furono anche trasmessi al comando di divisione, io fui finalmente invitato alla mensa degli ufficiali, mi fu permesso di completare il pieno di gasolio per l’autocarro in dotazione ed il pieno di benzina per la motocicletta Guzzi 250 in dotazione per il porta-ordini.

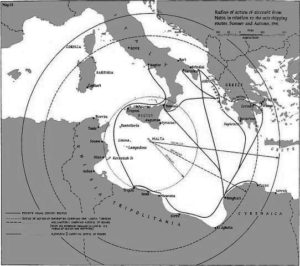

Io, per completare le notizie, cominciai ad essere invitato a partecipare alle visite di controllo che il colonnello faceva ai reparti sotto il suo comando. Fu una delle occasioni che mi permisero in poco tempo di conoscere la zona di territorio che era stata affidata alla mia sorveglianza in un tempo direi da record. Infatti tutte le volte che ne sentiva la necessità, il colonnello mi mandava a chiamare per poter ispezionare i vari reparti distribuiti su tutto il territorio, che andava da Marina di Ragusa a Pozzallo, dipendendo poi dal Comando della 206a Divisione costiera a cui era affidato il tratto di costa tra Cassibile e punta Braccetto. Complessivi 132 Km: una enormità di spiaggia che avrebbe dovuto essere difesa contro l’eventualità di uno sbarco in forze degli Alleati.

Io, per la verità, non mi ponevo questi problemi: mi interessavano quelli più spiccioli, come le condizioni di vita, l’armamento, la profondità delle difese che nella realtà non esisteva limitandosi la linea ad un primo allineamento neppure coperto del tutto e qua e là una seconda linea di copertura molto espansa e raggruppata in piccoli centri operativi con postazioni di mitragliatrici pesanti in quote diverse dalla prima.

Mi interessava moltissimo anche l’elemento umano che a prima vista lasciava moltissimo a desiderare essendo composto da elementi provenienti da varie zone di guerra ed in modo particolare dalla zona greco-albanese che avevano dovuto lasciare per condizioni fisiche precarie in modo particolare per principio di congelamento agli arti.

Con uno sguardo più approfondito ti accorgevi che i depositi di vestiario non facevano grossi sacrifici per vestire bene i militari soprattutto per le calzature che mostravano evidenti segni di stanchezza. Molti soldati portavano ai piedi scarponi con tacchi consumati e con fasce che mostravano evidenti segni di sbrindellature.

Mi fu facile dedurne un parallelismo fra quello che vedevo e la situazione del mio reparto che lasciava a desiderare e non solo da quel punto di vista . La dislocazione così come era, faceva acqua da tutte le parti soprattutto nel caso di un impiego effettivo. Un nucleo antiparacadutisti a cui si richiedeva prontezza di impiego, informazione immediata, conseguente individuazione dei luoghi su cui intervenire, considerevole volume di fuoco che potesse contrastare, non dico alla pari, ma almeno per potere neutralizzare o bloccare forze paracadutate con una potenza di fuoco sulla quale non avevamo alcuna informazione ma che immaginavamo essere imponente, non lasciava grandi speranze di contrasti positivi.

Poteva essere un vantaggio la perfetta conoscenza dei luoghi a cui pensavo di poter pervenire attraverso le ricognizioni che i viaggi fatti con il colonnello comandante mi consentivano. In seguito perfezionavo queste mie visite guidando il reparto ed esaminando, sul posto, ogni possibilità con il contributo dei veterani che, come ho detto in altri momenti, esistevano nel Nucleo.

Tutto questo faceva parte di tante piccole esercitazioni che giornalmente organizzavo con la collaborazione dei miei due sottufficiali. Lo stato morale non mi sembrò basso anche perché si sapeva molto bene che altre zone di guerra erano ben più terribili e pericolose.

Di costruzioni difensive ne vidi ben poche oltre quella costruita al quadrivio Ragusa-Marina di Ragusa e Scicli- Santa Croce Camerina, dove i passaggi dei veicoli erano indiretti e sorvegliati da sentinelle che però avrebbero potuto impedire infiltrazioni di elementi isolati e nulla più: le forze presenti non potevano che sottolineare una presenza e soltanto una presenza.

Vidi qua e là postazioni che avrebbero dovuto nascondere nidi di mitragliatrici pesanti o di cannoncini anticarro che, per quello che mi risultò, dopo non vennero presidiati mai anche perché, come mi venne da considerare dopo, la loro mimetizzazione era assolutamente nulla e sembravano più un facile riferimento per chi avesse voluto colpirli.

Insomma, la cosa non mi piaceva tanto, pur non avendo ancora una cognizione precisa di come avrebbero dovuto essere. Mi colpiva il fatto che non si confondessero con il paesaggio circostante e che, per contro, si vedessero da posizioni anche lontane.

I miei piccoli viaggi continuarono per molto tempo per cui, ad un certo momento, potevo affermare di conoscere sufficientemente tutto il territorio a me assegnato.

Ci furono frequenti movimenti nei presidi delle varie armi soprattutto per quelli dell’artiglieria. Infatti scomparvero dalla circolazione quasi tutte le sezioni esistenti nella zona di Scicli. Dove fossero andate a trasferirsi non mi fu dato di saperlo ma io ero ottimista e non dubitavo minimamente che i comandi superiori ne sapessero più di me ed ubbidissero a piani precisi ed adatti alle circostanze. Il presidio militare a Scicli si ridusse ad una compagnia che avrebbe dovuto servire a dare il cambio,periodicamente ad altri reparti similari come alternativa di riposo.

Ci recavamo più spesso a Donnafugata da dove si sentiva facilmente l’odore del mare – di cui avevo una grande nostalgia – ed incontravamo gli altri militari che vi si trovavano di stanza e con i quali scambiavamo i nostri discorsi che spessissimo non si allontanavano dal pensiero delle famiglie.

Avevo fatto la conoscenza di altri due sottotenenti con cui avevo in un certo senso familiarizzato. Loro si lamentavano della monotonia della vita che li costringeva ad un isolamento a cui non riuscivano a porre rimedio. D’altra parte era questo il difetto di quella vita: non offriva diversivi ma che comunque preservava dai pericoli che in ogni altra parte del mondo esistevano ed esistevano in prevalenza.

Era in realtà un tran-tran stucchevolmente monotono che però non mi riguardava perché per un motivo o per un altro io, personalmente, avevo il mio da fare. Infatti avevo trovato un punto della città che mi consentiva una buona posizione per scrutare un orizzonte più ampio e vi avevo posto un punto di osservazione con degli uomini del Nucleo con il compito preciso di riferire qualunque cosa potesse verificarsi.

Il problema era sempre lo stesso, quello cioè della rapida comunicazione: non avevamo altro mezzo che quello che rese famoso il maratoneta delle Termopili!

Spesso partecipavamo a delle esercitazioni collettive insieme ad altri reparti. Dopo una di queste, a causa dell’assenza dell’ufficiale addetto alle relazioni, fui pregato di redigere una relazione della esercitazione completa e delle considerazioni che ne scaturivano. La mia aderenza quasi perfetta alla realtà e la descrizione cronometrica dei fatti fecero emergere delle manchevolezze che non mancai di evidenziare. Pensavo di aver azzardato troppo anche perché l’esperienza mi aveva insegnato che il «Tutto va bene, madame la marchesa» era più appropriato a quel genere di relazioni.

La cosa fece un po’ di scalpore e fui chiamato a rapporto dal colonnello comandante e quindi accompagnato alla presenza del generale di stanza in quel di Modica che aveva voluto conoscere il rivoluzionario dei metodi descrittivi. Io pensavo che, come spesso succede in queste occasioni, le rabbuffate vengono sempre a cadere sul più piccolo con un crescendo sempre più animoso quanto più numerosi sono i passaggi a scalare. Contrariamente alle mie previsioni ebbi delle felicitazioni e dei vivissimi complimenti che si trasformarono, purtroppo, in un maggior carico di lavoro: mi fu dato l’incarico non ufficiale ma ugualmente definitivo delle relazioni di qualunque tipo. Mi si davano degli appunti, dei riferimenti ed io dovevo metterli insieme ragionevolmente e secondo realtà. Per altro “ lo scrivere” era il mio mestiere, essendo laureato in lettere e presupponendo che sapessi mettere insieme per lo meno una ventina di parole.

Andamento lento

Successivamente ebbi altri incarichi, come quello di prelevare settimanalmente le parole d’ordine per tutti i reparti. Dapprima andavo a Modica, sede del Comando di Divisione servendomi del treno, ed in seguito, poiché cominciavano ad essere frequenti i mitragliamenti degli stessi ad opera dei caccia alleati, fui pregato di andare in moto nella speranza che la strada riservasse una maggior sicurezza.

Per timore di diventare io stesso un facile bersaglio ed in considerazione che fosse impossibile avvertire qualunque rumore di aereo in avvicinamento a causa soprattutto del fracasso inevitabile della stessa motocicletta, decisi di adottare un sistema che speravo potesse funzionare. Io alla guida ed il mio motociclista seduto in senso contrario alla direzione di marcia, in altre parole schiena contro schiena, con il preciso incarico di osservare a trecentosessanta gradi il cielo per tutto il suo orizzonte. Speravamo in questo modo di avere almeno il tempo di toglierci dalla strada in caso di pericolo.

Fortunatamente non ci fu mai bisogno di un ripiego del genere, anche se non era difficile che accadesse poiché già in altre occasioni erano stati mitragliati carretti o addirittura contadini che andavano o tornavano dalla loro campagna. Lo scopo era evidentemente quello di rendere insicuro qualunque movimento, soprattutto dei reparti.

Non mi ritenevo certo un eroe a portare a termine il servizio affidatomi ma era certo che mi guardavano con molta simpatia quelli che avrebbero dovuto assolverlo. Penso che il sentimento predominante era dovuto ad uno mio stato di pura incoscienza e ad un senso di sfida a qualunque non improbabile eventualità.

Un bel giorno accadde che un caccia tedesco precipitasse dopo una sua incursione su Malta. L’aviatore non potè abbandonare l’aereo e cadde in mare a un centinaio di metri dalla spiaggia. Un nostro ufficiale assistette alla scena e non esitò a buttarsi in acqua, così vestito come era. Riuscì a condurlo fino a terra malgrado l’appesantimento del paracadute bagnato. Il tenente ebbe dei riconoscimenti persino dai comandi tedeschi: addirittura lo insignirono di una medaglia.

Con molta sorpresa si seppe che lo stesso conosceva la lingua tedesca e pertanto per avere un interprete a disposizione fu disposto il suo trasferimento presso il comando di reggimento. Credo che per lui, in quel momento, valesse di più il trasferimento che la stessa decorazione.

Quello fu il periodo in cui l’aviazione sia italiana che germanica bombardarono sistematicamente l’isola di Malta: tutte le sere, subito dopo il tramonto, il rumore cupo ed intenso delle formazioni aeree annunziava per parecchio tempo le incursioni.

In quelle occasioni l’orizzonte si illuminava di bagliori straordinari dopo pochi minuti dal passaggio degli aerei, e si avvertivano i rumori delle esplosioni attenuati dalla distanza. Immaginavamo l’inferno di fuoco che si abbatteva sull’isola come un’apocalisse e la pelle ci si accapponava. Pensavo che ciò potesse avvicinare la fine della guerra anche per le considerazioni che i bollettini ufficiali ci suggerivano e naturalmente in modo positivo per noi. Occupando l’isola, molti problemi per il collegamento con la Libia si sarebbero certamente risolti.

Il bombardamento di Malta continua

Il bombardamento di Malta si protrasse per tutto il mese di aprile e proseguì anche per molta parte del mese di maggio. Sembrava che la difesa contraerea dell’isola si affievolisse sempre di più ma ad un certo momento le incursioni si fecero più rade e la testimonianza luminosa dei riverberi degli incendi diminuì fino al punto di estinguersi completamente.

Le cose in Africa settentrionale, così come dicevano i bollettini di guerra, andavano nel complesso abbastanza bene: qualche arretramento, qualche riconquista e successiva stabilizzazione. Andavano maluccio i rifornimenti e certe soste erano obbligate dalla mancanza di benzina.

Infatti i nostri convogli stentavano a portare a destinazione truppe, carri, benzina e rifornimenti di ogni genere. Sembrava che i bombardamenti su Malta fossero suggeriti dalla necessità di neutralizzare la base di partenza di tutti quei mezzi che impedivano l’arrivo in Libia dei nostri rifornimenti a mezzo dei convogli navali.

Con i bombardamenti dell’isola di Malta e quindi con la sua neutralizzazione le nostre navi cominciavano a camminare più spedite e più sicure, ma quando non si sentirono più i tuoni ed i fragori dei grandi scoppi la logica dei nostri ragionamenti cominciò a vacillare ed invece si moltiplicarono gli interrogativi.

Erano o non erano utili i bombardamenti? Le cose andavano sempre bene? C’era qualcosa che non andava che noi non capivamo e che non potevamo capire?

Eravamo in uno stato di nervosismo e di allerta che sembrava non avesse fondamento se non nelle nostre preoccupazioni, non si sapeva bene quanto fondate.

In una notte di grande plenilunio fu dato l’allarme a tutta la zona: tutti i reparti furono bloccati nelle loro sedi ma pronte ad intervenire sul territorio. Non si seppero i particolari, ma il mattino successivo, cessato l’allarme, fui chiamato al comando di reggimento per redigere un rapporto di cui mi furono dati i particolari.

Venni a conoscere così la motivazione: su un gommone erano sbarcati sulla spiaggia tre ufficiali della marina inglese ed erano stati immediatamente catturati. La relazione, quasi stenografica, partì subito per i comandi superiori mentre gli ufficiali furono condotti al Comando di Reggimento. Non risposero a nessuna delle domande loro rivolte per cui rimase sempre un mistero se provenivano da una imbarcazione militare affondata, se facevano parte di un commando con precisi obiettivi di incursione o di informazione sul nostro territorio.

Mi sembrarono molto ben puliti per essere dei naufraghi e per contro erano abbastanza soddisfatti e dal loro atteggiamento anche molto altezzosi. Ripetevano come una litania i loro nomi e cognomi ed i loro numeri di matricola, almeno così a me parve per una sequela di parole che sembravano più una enumerazione che un discorso con significato compiuto: io non capivo neppure una parola di inglese.

Non erano armati e la cosa non era normale per degli ufficiali e non avevano neppure una carta topografica che facesse pensare a degli obiettivi che dovessero raggiungere. Nella perquisizione furono sequestrati loro dei fazzoletti con sopra stampata la carta geografica della Sicilia.

Quel che facevano capire e frequentemente ripetevano era la frase «Italia presto caput». Sembrava che non capissero affatto la lingua italiana ma io ero convinto che fingessero in considerazione del fatto che in genere tutti gli ufficiali di Marina conoscevano molte lingue ed anche molto bene. Inoltre stavano molto attenti quando noi italiani parlavamo intorno a loro facendo con estrema faciloneria tutte le considerazioni che ci venivano in mente, anche quelle che avrebbero potuto far loro comodo.

Furono per contro rifocillati convenientemente e invitati a riposarsi su comode poltrone. Si discusse, e questa volta in disparte, lontano dalle loro orecchie, della sorveglianza, che opportunamente per degli ufficiali doveva essere eseguita da ufficiali.

Io, onestamente, ignorando quello che avevano in mente e quali fossero i loro disegni, almeno prima dello sbarco, e per evitare qualunque sorpresa li avrei fatti sorvegliare da alcuni militari anche ben armati e pronti ad ogni evenienza, ma gli ordini erano ordini e così toccò a me fare il primo lunghissimo turno che feci con grandissimo scrupolo: erano dei nemici e la loro spavalderia non mi piaceva affatto.

Rimasi tutto il tempo con gli occhi sbarrati e con la pistola in pugno pronta a sparare, con la sicura tolta e con il colpo in canna. Non avevo alcun desiderio di colloquiare ma neppure loro mostrarono di averne anche perché si addormentarono presto pur nelle loro scomode posizioni.

No, non ero affatto sicuro delle loro buone intenzioni: erano dei nemici e questo bastava perché li guardassi in cagnesco senza un minimo di comprensione. Le loro famiglie? L’avevo anch’io. La loro vita ? Non si confaceva affatto con la mia, in un certo senso valeva più della loro e personalmente non ero andato a scomodarli fin dentro la loro casa.

Era un ragionamento semplicistico, non valido, oggi lo so, ma allora ed in quel momento i miei pensieri erano quelli.

Il giorno successivo giunsero al comando di Reggimento degli ufficiali tedeschi per prelevare i prigionieri. Al comando nacque un po’ di confusione: nessuno parlava la lingua tedesca dopo che l’ufficiale che la conosceva e di cui ho raccontato prima, non si era comportato bene ed era stato rinviato in servizio sulla spiaggia. D’altra parte nessuno degli ufficiali tedeschi giunti al presidio sapeva parlare la lingua italiana.

Io, per altro non avevo fatto sapere che conoscevo il tedesco un po‘ per timidezza, un po’ perché non mi ritenevo abbastanza sicuro, molto perché non c’era mai stata l’occasione di mettermi in evidenza. L’unica occasione che si era presentata fu quando l’aviatore tedesco fu portato in salvo e, guarda caso, colui che lo fece mostrò di essere abbastanza in gamba per colloquiare nelle due lingue.

Fu dunque il caso che mi dette l’occasione: ero anch’io al comando quando notai che il colonnello era nervosissimo perché non capiva il motivo della visita dei tedeschi né sapeva che cosa rispondere. Fu dunque molto naturale per me radurre al colonnello le richieste fatte e quindi trasmettere quanto il colonnello stesso volle far sapere.

In effetti volevano in consegna gli inglesi e per questo avevano dei documenti firmati dai comandi superiori italiani insieme a quelli tedeschi. Il tutto era chiaramente indicato e scritto in lingua tedesca per cui a me fu molto più facile leggere e tradurre. Il perché è facile dedurlo dal fatto che il mio studio e la mia pratica si era soffermata più sulla lingua scritta e meno sulla lingua parlata.

La soddisfazione fu grande da ambedue le parti e presto si giunse alla consegna dei prigionieri che interessavano moltissimo ai tedeschi che certamente avevano più mezzi di noi e meno umanità per farli parlare.

Finalmente partirono e li seguì una scorta dell’esercito su due lunghi mezzi per il trasporto truppa. Tutto finì nel miglior modo possibile meno che per me, perché dovetti dare mille spiegazioni sul non aver fatto sapere prima la mia conoscenza del tedesco. Alla fine non ebbi degli elogi ma solo dei rimbrotti che però a me sembrarono affettuosi e mi fu possibile risalire un gradino più in alto nella stima e nel rispetto di tutti.

In effetti non avevo fatto altro che seguire una mia filosofia, tramandatami da mio padre: stava a me far conoscere i miei difetti prima che li scoprissero gli altri. Che questi ultimi avessero poi la possibilità di venire a saper delle mie “virtù” solo al momento opportuno e senza alcuna spinta da parte mia.

Comunque, a Scicli la vita trascorreva sempre uguale: piccole escursioni durante i giorni feriali, lunghe passeggiate, di domenica, sulla piazza della Chiesa Madre dove si raccoglievano quasi tutti i paesani vestiti a festa.

Gli ufficiali facevano la loro comparsa con le famiglie, che, potendo, li avevano seguiti. Ragazze molto poche. Venivano in paese per l’occasione domenicale anche le famiglie facoltose che si erano trasferite nelle ville di campagna, e dopo aver ascoltato la Messa andavano a consumare le suole delle scarpe in lunghissime oltre che noiosissime passeggiate sulla piazza.

Qualche incontro era possibile soltanto allora, tuttavia sempre restando nella propria cerchia: i paesani con i paesani, la noblesse con la noblesse, “l’esercito con l’esercito”.

Intanto anche in quelle occasioni ebbi modo di notare che la presenza dei militari a Scicli si assottigliava sempre di più. Insomma, voglio far intendere a me stesso che probabilmente nei piani di carattere militare, generalmente parlando, la zona dovesse essere ritenuta sempre meno importante.

In compenso cominciarono a sfrecciare sulle nostre teste e solo per qualche istante aerei inglesi e canadesi. Forse la zona era valutata molto meglio dai nostri nemici che però trovavano sempre più, in assenza di nostre difese contraeree, la facoltà di roteare sulle nostre teste con maggiore frequenza, essendo, credo, aumentata la facilità di essere presenti sul territorio.

Evidentemente Malta aveva ripreso positivamente il ruolo di sentinella del Mediterraneo dopo essersi scrollata dalle spalle l’infernale serie di bombardamenti italo-tedeschi. In quelle occasioni accadde che anche la radio di Malta facesse sentire meglio e più forte la sua voce. Di buon mattino era facile ascoltare una voce che si appellava ai comandanti dei nostri reparti perché rendessero sempre più facile l’imminenza di un amichevole incontro fra le nostre truppe e quelle della prossima invasione.

Noi, nei nostri commenti, arrivavamo persino a ridere ed a gongolarci tutte le volte che venivano fatti i nomi, i cognomi dei comandanti di compagnia, di battaglione e perfino di plotone dei reparti dislocati lungo tutta la fascia costiera. Insomma non perdemmo mai la nostra tranquillità finché, un giorno…

Sì, un giorno eravamo nell’ufficio del comando di reggimento in attesa che giungesse. Alcuni di noi sostavamo sul balcone quando improvvisamente un rombo di aerei, più forte del solito, ci costrinse ad alzare gli occhi al cielo: era una squadriglia di cacciabombardieri scintillanti al sole.

Ad un tratto uno di essi cominciò a sfarfallare: era il segnale che temevo e per il quale gridai che stavano bombardando. Non fui creduto al momento, ma quando cominciarono ad esplodere le prime bombe fu un fuggifuggi generale. Cercammo di raggiungere il seminterrato ma prima che potessimo percorrere la serie di stanze che ci dividevano dalle scale di marmo e successivamente al piano di sotto, il bombardamento finì.

Mi tolsi a fatica di dosso la persona che si era aggrappata alla mia divisa e che si era afflosciata sulle gambe e corsi giù per la strada con il preciso intento di raggiungere il mio reparto. Lo ritrovai raccolto, terribilmente stravolto ma senza nemmeno una perdita. Una fortuna, considerando il fatto che quella era stata la zona scelta come bersaglio degli aerei.

Ci consultammo brevemente per il successivo momento di azione mentre tutte le persone ed i civili in particolare cominciarono a sciamare per le vie in preda al terrore. In questo frangente un aereo da caccia a bassa quota cominciò un crudelissimo mitragliamento che fece una terrificante carneficina. Le vittime non si contavano più. I feriti, alcuni stesi per terra in un lago di sangue gridavano aiuto ,altri non potevano più farlo perché rimasero immobili ed i soccorritori, fra cui noi del Nucleo, non poterono che constatarne la morte.

Ai miei occhi una straordinaria e terribile immagine da monumento dei caduti: un gruppo di cinque soldati di cui due seduti e tre in piedi dietro ai primi ancora con le gavette in mano bianchi di polvere e soprattutto di morte erano stati colti così in una macabra foto di gruppo. Non avevano bisogno di aiuto, ormai, ma ne avevo bisogno io che per la prima volta mi ero trovato di fronte ad una morte che non riuscivo ad intendere, che mi sprofondava in una realtà che ancora non avevo conosciuto e che mi toglieva il respiro, mi spezzava l’anima, infrangeva in un attimo tutte le mie speranze.

Guardavo in viso gli altri e trovavo in loro l’espressione che immaginavo di avere io stesso. Vedevo incredulità, pensavano che forse non era giusto che ciò accadesse ed allo sbigottimento subentrava l’inizio di un terrore infinito. Che cosa succederà domani ? è questa la fine o l’inizio di una tragedia a cui non osavamo pensare?

E tutti noi, ciascuno di noi, soli in mezzo a tanti, soli con la propria sorte, soli con la propria tragedia che suonava a morte come le campane di una chiesa immensa, grande quanto il cielo, quanto l’universo.

Ognuno di noi era solo dinanzi allo specchio della realtà che in quel momento stavamo vivendo. E le nostre famiglie? La mia famiglia? Perché era tanto lontana? Perché si trovava al di là di un abisso che allora sembrava non dovesse mai colmarsi? Perché, insomma, mi trovavo là, in una situazione più che disperata, di fronte anche alla impossibilità di reagire, di fare cioè qualcosa che potesse almeno tirarmi fuori da quello che certamente mi avrebbe riservato il futuro?

Ma le sensazioni restano nitide e precise nei contorni e nelle sfaldature rese ancora più drammatiche dal terrore che ti suonava all’interno delle tue viscere come i colpi sordi di un martello che faceva pulsare i tuoi polsi, le tue tempie il tuo essere sperduto nella solitudine di una immensa marea umana che si muoveva nella tragedia di una guerra di cui sapevi ben poco, anzi non conoscevi affatto soprattutto nei suoi perché, nelle sue ragioni profonde e meno profonde.

Occorreva muoversi ed io mi mossi dapprima come un ubriaco poi, a poco a poco, un po’ più cosciente. Il mio reparto diede l’aiuto che tutti si aspettavano: una volta superato lo sbalordimento fu una corsa al soccorso di coloro che ne avevano bisogno. Ed erano tanti, tanti. Che tragedia!

Il reparto trovò successivamente ricovero in una grotta vicinissima al nostro posto di osservazione, a ridosso della collinetta che sovrastava la posizione di Scicli.

Per alcuni giorni ci fu possibile usufruire del punto di osservazione che ci eravamo creato per poter traguardare su tutto l’orizzonte ma poi venne l’ordine di lasciare libero il posto per potervi installare una mitragliera contraerea da 20 mm per la difesa del paese.

Ormai, così come la chiesa di Santa Chiara era stata derubata ma, comunque, non fu troppo tardi: passarono soltanto pochissimi giorni ed una pattuglia di caccia-bombardieri si fece viva ad altissima velocità. Avvertimmo subito il rombo dei motori in picchiata e poi una lunga sventagliata di mitraglia pesante e quindi una lunghissima fumata nera verso il basso.

Uno degli aerei, colpito, precipitò senza scampo: anche questa volta il Nucleo fu il primo a raggiungere l’apparecchio abbattuto e ci trovammo dinanzi ad una realtà sconvolgente: non lontano dall’apparecchio c’era il corpo del pilota che era appena riuscito ad evadere dalla carlinga ma che non era riuscito a far aprire il paracadute, quindi giaceva in modo innaturale schiacciato sul terreno, sfigurato dal tremendo impatto ed assolutamente irriconoscibile.

Un primo importante problema da risolvere fu quello di impedire alla folla che sopraggiungeva infuriata di raggiungere il corpo del pilota. Dovemmo opporci in modo brusco e forte a che qualcuno di loro potesse giungere a compiere un misfatto di inaudite proporzioni: non sarebbe stato un linciaggio ma una terribile profanazione.

Ormai la guerra con le sue terribili realtà era a noi vicinissima e cominciavamo ad avvertirne i gravi sintomi come di una febbre altissima che pervade senza respiro tutto il corpo e soprattutto la mente.

Il nostro esercito insieme con quello germanico cominciò ad arretrare definitivamente dalla Libia e “per meglio difendersi“ si arroccò in Tunisia invadendo un altro Stato.

È vero che avevamo perduto la nostra più apprezzata colonia, ma è anche vero che avevamo conquistato un altro paese dal quale avremmo certamente potuto difendere meglio le nostre posizioni.

Questa volta però non avremmo dovuto opporci soltanto alle armate di Montgomery ma anche a quelle americane che nel frattempo,sbarcate nel Marocco, andavano man mano attestandosi dalle parti dei confini tunisini.

Dalla Russia cominciavano a trapelare notizie per noi burrascose e le armate germaniche, fino a quel momento invincibili ed invitte, cercavano linee di difesa più ristrette e più vicine alle basi di rifornimento.

Si sapeva poco della nostra armata ,quella che avrebbe dovuto partecipare alla grande marcia trionfale su Mosca e quindi sugli Urali e sul mar Caspio. Guardando la carta geografica vedevi questa grande tenaglia che si stringeva da una parte dall’Egitto e poi sui paesi arabi del Medio Oriente, oltre la Turchia fino al Caucaso, e dall’altra, superata la barriera caucasica. fino alla zona montuosa dei Curdi.

Mi pare, attraverso i ricordi di scuola, che un sogno simile fosse vagheggiato da Alessandro il Macedone. C’era soltanto una piccola differenza: Alessandro lo realizzò sul serio e felicemente, noi, noi no.

Clima di drammatica vigilia

A Scicli la federazione fascista si mobilitò in previsione di una chiamata alle armi per una difesa ad oltranza, casa per casa, e rastrellò un certo numero di “inabili” per istruirli all’uso delle armi.

A me, sinceramente parve una contraddizione fra l’affermazione che nessuno avrebbe potuto calpestare il suolo della madre-patria e la corsa alla mobilitazione di un sempre piccolo gruppo di persone che mi apparivano assolutamente inabili all’uso di qualunque arma, persino di un manico di scopa.

Lo sperimentai a mio rischio e pericolo quando, chiamato ad istruire il gruppo di loro sul lancio delle bombe a mano, mi vidi lanciare contro, io che stavo dietro al lanciatore, uno di quegli arnesi esplodenti. Fu un attimo, ma in quell’attimo vidi tutto ed il contrario di tutto: nello stesso tempo in cui la bomba percorreva in aria la sua parabola ascendente e discendente feci quello che solo si poteva fare, mi buttai a terra mentre l’esplosione lanciava in verticale frammenti di bomba, di sassi e di terra. Rimasi vivo ma mi vidi soccorso da tutti coloro che non avevano ben capito se fossi caduto per effetto della bomba o per effetto del mio spirito di conservazione.

In quella occasione, nel recuperare le bombe rimaste inesplose, l’ufficiale artificiere che mi accompagnava fu colpito ad un occhio, fortunatamente senza gravi conseguenze, da una piccolissima scheggia impazzita. Occorreva pur pagare un obolo a quella insulsa operazione di “guerra”.

Facemmo un’altra esercitazione per prepararci ad un eventuale sbarco con una azione in grande stile sull’ipotesi di una infiltrazione di truppe sbarcate ed avanzate oltre la linea della spiaggia. Fummo mobilitati tutti, compreso il mio reparto, che fu impegnato al di fuori del suo compito su una collina ai limiti perimetrali del paese.

A sera inoltrata dovetti segnalare con un colpo sparato dalla pistola Very che non c’era nulla di nuovo e che saremmo tornati alla base dopo aver avuto riscontro con un altro razzo che vedemmo saettare nell’’oscurità. Il giorno dopo avendo a disposizione tutte le notizie dei reparti che avevano partecipato all’esercitazione, redassi una lunga e circostanziata relazione.

Per la mia parte scrissi che, calata la sera, non vedevamo al di là del nostro naso e potevamo muoverci soltanto accendendo dei fiammiferi, cosa che però non facemmo perché avremmo dichiarato la nostra presenza. L’osservazione non ebbe alcun riscontro e non fummo mai forniti di torce o di qualunque altra fonte di luce: evidentemente saremmo stati impiegati in ogni caso soltanto di giorno.

Per qualche tempo non si registrò alcunché di nuovo se non nell’animo di ciascuno di noi che subì l’influsso malefico di un qualcosa di indefinito che ci faceva stare con i nervi completamente tesi ed in uno stato di allerta che non sapevamo meglio definire ma che certamente era determinato dalle vicende negative che andavano concretizzandosi sempre più nere sui vari fronti di guerra.

Per i nuclei antiparacadutisti ci fu un momento di pausa determinato dall’organizzazione di un corso di aggiornamento da tenersi nella sede di Modica per tutti i comandanti dei nuclei stessi della zona e con la partecipazione di un gruppo di capitani appena richiamati alle armi, che sarebbero stati quindi smistati sul territorio per coordinare, ciascuno, un certo numero di nuclei. Fu quella un’inconsueta occasione per incontrarci dopo tanto tempo da quando eravamo partiti insieme dal Comando di Deposito del 3° Reggimento Fanteria.